Последние десятилетия XVIII века — время кардинальных изменений в судьбах всех народов Речи Посполитой, в том числе белорусского. Существенно изменяются тогда же и условия развития геральдики Беларуси, в частности, городской. Даже в существующих периодизациях это оценивается отрицательно. К примеру, согласно одной из них, четырнадцать гербов, пожалованных городам и местечкам Беларуси привилеями Станислава-Августа Понятовского в 1792 году, принадлежат ещё к «геральдическому» этапу. Но семнадцать таких же гербов, утверждённых указами Екатерины Второй на одиннадцать лет раньше, в 1781 году — к «позднегеральдическому»1.

Принято считать, что «позднегеральдический» был периодом упадка, и это проявилось в разрыве с многовековыми традициями, в игнорировании местных особенностей, в господстве иностранной имперской шовинистической идеологии, и т. д. «На гербах нашых гарадоў, створаных расійскімі геральдыстамі, пишет А.К. Титов, у верхняй, дамінуючай, частцы размяшчаўся двухгаловы імперскі арол, а сімвал незалежнасці і суверэнітэту знаходзіўся ў ніжняй як знак падпарадкаванасці». Кроме того, им утверждается, что те же российские геральдисты оказались не в состоянии различить два элементарных понятия: «герб гарадскі» и «герб павятовы»2.

Однако согласиться с ним мешает, например, следующее. Конечно, инкорпорация белорусских земель в Российскую империю происходило в царствование немки по национальности. Но трудно допустить, что, в отличие от коренных российских губерний, бюрократическая машина Екатерины Второй вдруг заработала в этих землях с немецкой педантичностью, насаждая образцовый порядок и подчиняя всё единому стандарту. Трудно допустить также, что в тогдашней Герольдмейстерской конторе в Санкт-Петербурге заседали сплошь чиновники, совсем в гербах не сведущие. Ведь научным куратором этого учреждения была непосредственно петербургская Академия Наук — по образному выражению А.Б. Лакиера, «высшее ученое сословие России». Далее, согласно его же замечанию, само понятие и даже «первые сведения о гербах перешли в Россию из Литвы», то есть, из нынешней Беларуси. А.Б. Лакиером предполагается, для формирования русской геральдики, как таковой, преобладающее влияние именно «польской» школы3. По предположению В.К. Лукомского, даже сама книга о гербах Российских, составленная в конце XVII в., при Алексее Михайловиче, представляла собой компилляцию польского гербовника «Orbis Polonis» С. Окольского. Правда, в следующем столетии сюда проникает французская теория геральдики, послужившая, согласно В.К. Лукомскому, «основанием для всей дальнейшей деятельности Герольдмейстерской конторы…»4. Но разве не испытывала ли тогда же, в XVIII-м столетии, сильнейшее и разнообразное культурное влияние Франции также сама Польша? Влияние это не могло не сказаться и в геральдике Речи Посполитой. Это подтверждают, к примеру, все 14 гербов, дарованных в 1792 королем Станиславом-Августом Понятовским городам и местечкам Беларуси. Проявление французского стиля ‘rocaille в них очевидно5.

Итак, противопоставление геральдики Беларуси российской, наверное, лишено достаточных оснований. Но для того, чтобы выяснить конкретные обстоятельства и реальные результаты их взаимодействия, следует обратиться к фактам. Часть из них, известная издавна, по каким-то причинам продолжает оставаться как бы вне поля зрения, по существу, незамеченной. Поэтому и приходится снова обращаться к давно введённым в научный оборот гербам, обладавшим официальным статусом до разделов Речи Посполитой, в частности, к гродненскому 1718 и 1744 годов, новогрудскому и шкловскому 1767 года. В каждом из них в верхней части имеется государственный символ ВКЛ, «Погоня». Символ соответствующего города расположен ниже, под ним6. Исторический герб г. Белостока, а несколько позднее и всей Белостокской области, выглядел сходным образом: «Щит разделённый на две части: в первой помещает белого орла в красном, а в другой погоню Литовскую в оранжевом поле»7. Итак, размещение в верхнем поле герба государственного на территории Речи Посполитой нововведением со стороны российской Герольдмейстерской конторы не являлось. Сама замена «Погони» на двуглавого орла происходила, по-видимому, и без всякого её вмешательства. Имеются две печати Могилёвского магистрата, 1747-1759 и 1773 годов8. Обе они практически идентичны, точно воспроизводя герб, пожалованный Могилёву 9 июня 1661 года королём Яном Казимиром. Однако, на новой печати, заменившей собою предыдущую, по-видимому, в связи с состоявшимся в 1772 году присоединением Могилёва к России, изображение «Погони» на круглом шильде в верхней части герба уступает место двуглавому императорскому орлу. Можно полагать, что такая замена была инициирована самим городским магистратом, с целью показать его лояльность.

Но этот герб Могилёва даже в таком модифицированном виде смог просуществовать лишь несколько лет. Согласно указу Екатерины Второй от 16 августа 1781 года, в верхнем поле могилёвского городского размещается половина российского государственного герба, это значит «возникающий» двуглавый орёл, а «Погоня» перемещается вниз9. Однако вряд ли такое их взаиморасположение, повторившееся в гербах всех уездных центров Витебской губернии, а также ещё нескольких городов Беларуси, может истолковываться прямолинейно, как попытку российских геральдистов в конце XVIII века унизить «сімвал незалежнасці і суверэнітэту». Ни тогда, ни в середине следующего, XIX века, в России «Погоня» такого символического значения ещё не имела. Наверное, это вполне подтверждает, «высочайшее утверждение» Александром Вторым герба с «Погоней» для г. Лепеля 20 июля 1852 года — то есть, всего за десять лет до восстания К. Калиновского. Тогда символ независимости вряд ли мог быть пожалован российским императором одному из городов готовившегося восстать против него края. В действительности же императором Александром г. Лепелю, как и его прабабкой Екатериной Витебску, Городку, Дриссе, Полоцку, Себежу и Суражу был дарован, как это и оговорено во всех случаях, древний «герб Полоцкий». А он, представляя собой часть российского Большого Государственного герба («герб Полотский …всадник (pogon)», входил в его состав ещё в XVII веке (см. герб «polotsky» на рисунке из дневника Корба)10. Итак, по крайней мере, для Витебщины, пожалования российскими монархами «Погонь» должны были представлять собой, с точки зрения официальной геральдики того времени, дарование городам части общегосударственного герба. Далее, с точки зрения формальной геральдики, эти городские гербы следует относить к гербам покровительства, или пожалования, которые, согласно Ю.В. Арсеньеву, «жаловались каким-либо государем как знак покровительства, или особого отличия и заключались по большей части в соизволении помещать в гербу рода, известного города или корпорации — герб самого государя»11. В России личный герб государя императора представлял, в своей основе, того же государственного двуглавого орла. Поэтому, как знак особого к ним монаршего расположения, он занимает верхнее поле в княжеских и графских гербах многочисленных царских фаворитов, в том числе екатерининских, павловских, александровских, например, известного графа Аракчеева12. Конечно, объяснение наличия точно такого же, как в аракчеевском, «возникающего» орла в гербе, например, Могилева, должно быть аналогичным. Таким образом, противоположное — негативное — истолкование появления подобных орлов в городских гербах Беларуси очевидно противоречит известным фактам из истории геральдики. Фактически, при составлении гербов городам Полоцкого и Могилёвского наместничества Герольдмейстерской конторой были использованы элементы исключительно Большого государственного герба, из каковых «возникающий» государственный орёл совершенно обоснованно занял верхнее поле, а «герб Полотский», соответственно, нижнее.

Впрочем, известны факты, когда тот же «погонь литовский» вытеснял двуглавую разновидность орла из верхнего поля в нижнее, как, например, в гербах Вилейки и Дисны, утверждённых для этих городов «высочайшим указом» от 6 апреля 1845 года. Оба, с их уездами, были переведены из Минской губернии в Виленскую. Поэтому «Погоня», или «Виленский герб», как она названа в упомянутом указе, выступает здесь лишь в качестве герба центра губернии, г. Вильны. Но и в предшествующем указе о гербах Вилейки и Дисны, от 22 января 1796 года, двуглавый орёл точно также отнюдь не государственный. Указанный его статус был гораздо скромнее: «В верхней части щита герб Минский»13. Таким образом, включение в официальные символы городов Беларуси изображений двуглавых орлов, как и автоматическое их изъятие оттуда, в конце XVIII — первой половине XIX в. имело, видимо, также бюрократическо-административную мотивацию. Иногда это приводило чуть ли не к курьёзу, как, например, в случае с гербом Мозыря. Чёрный двуглавый орёл утвердился здесь сверху на правах символа губернского Минска, а дублирующий его мозырский очутился внизу. Тоже чёрный, он об одной голове, но зато в два раза толще минского двуглавого14.

Однако, общероссийский геральдический стандарт, который предусматривал обязательное размещение в верхней части герба уездного города символа соответствующего губернского центра, на практике, по-видимому, строго не выдерживался. Пример тому — официальная печать Минского дворянского депутатского собрания 1790-х годов, ранее в научном обороте отсутствовавшая.

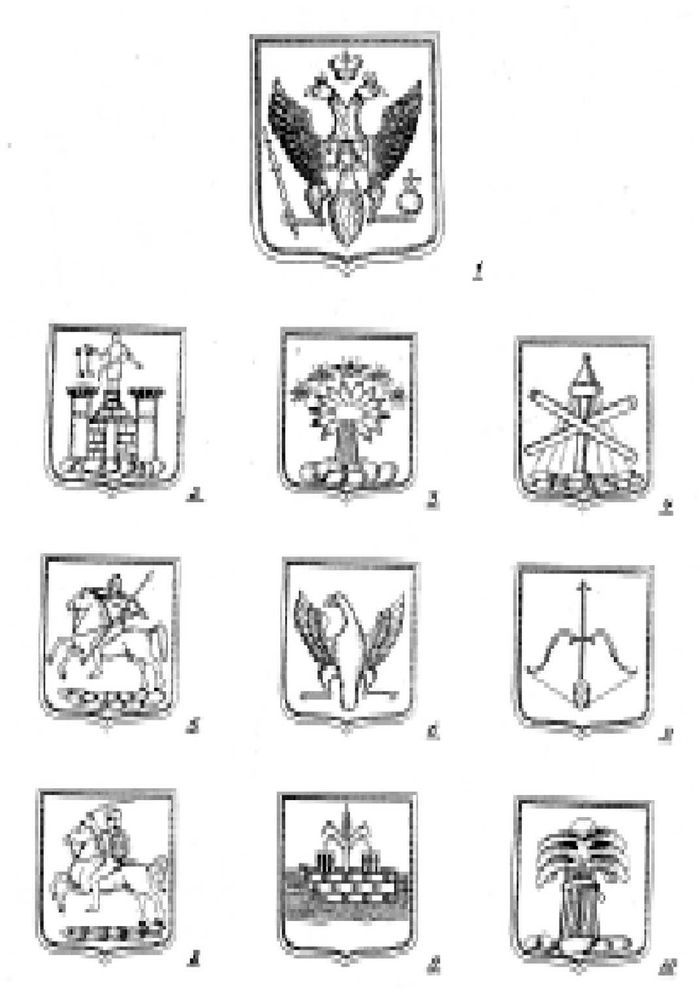

Бронзовая матрица этой печати хранится в Национальном музее истории и культуры Беларуси*. На ней имеется круговая легенда: «PIECZEC ZGROMADZENIA [DWORZAINSKIE]GO GUBERNI MIСSKIEI», а также изображения одиннадцати гербов (рис. 1). Из них двуглавый орёл представлен лишь в одном — в гербе самого губернского центра, как это и было предусмотрено указом Екатерины Второй от 22 января 1796 года: «Сему городу дан от Польского короля, Сигизмунда, в 1591 г. Генваря 12 дня, герб, изображающий: в голубом поле Пресвятую Деву в сиянии окруженную окруженную шестью ангелами. Сей герб оставляется без перемены: а для означения присоединения и подданства сего края, к Российской империи, изображается Государственный ея герб, то есть, двуглавый орел, на груди же его положен, показанный города Минска герб»15. Иконография герба Минска, как он изображён на данной печати, практически совпадает с официальной, представленной у П.П. фон Винклера. Совсем по-другому изображены здесь гербы всех десяти уездных городов Минской губернии, Борисова, Игумена, Бобруйска, Мозыря, Речицы, Пинска, Слуцка, Вилейки и Дисны. Доминирующего двуглавого орла в них нет, а их «французские» щиты вообще не пересечены. Они существенно отличаются от опубликованных П.П. фон Винклером, у которых «в верхней части щита герб Минский»: двуглавый орёл с шильдом на груди16. Этой печатью 10 марта 1808 года был заверен патент на дворянство Яну Дорошевичу17. Итак, несмотря на несоответствие изображенных на ней гербов их ранее утверждённым в Санкт-Петербурге образцам, в Минске печать использовалась довольно долго.

Но благодаря такому несоответствию некоторые из гербов губернии как раз и напоминали свои прототипы. Сравним изображение в привелее от 14 июня 1792 года о пожаловании королём Станиславом Августом Понятовским прав, вольностей герба Боисову18 с помещённым на рассматриваемой печати дворянского Собрания. С поправкой на технически и функционально обусловленную разницу этих изображений, можно утверждать, что Борисову оставляется герб, «данный Польским Королём Станиславом Августом: две военные бани с воротами, между ними поставленными в серебряном поле, а над оными виден Святой Пётр, Апостол, на облаке стоящий, который в правой руке держит ключи» можно понимать букально19.

Пинску был также оставлен его гораздо более ранний герб: «в красном поле, золотой лук натянутый стрелою того же металла со стальным остриём». Но ссылкой на пожалование королём, в данном случае Стефаном Баторием 12 января 1581 года, это оставление не подкреплялось. Подчёркивалось, однако, что именно этот герб «издавна употребляется в печати тамошнего магистрата». Кстати, можно уточнить, какая именно из пинских магистратских печатей имелась при этом ввиду. На употреблявшихся в XVI-XVII веках гербовый лук, в соответствии с привелеем, изображался повёрнутым вправо, а на приложенной к документу 1781 года, — уже вверх, то есть таким, как на печати Минского дворянского собрания, и в издании П.П. фон Винклера20.

Видимо, точно такая же, хронологически обусловленная трансформация зафиксирована и в редакции герба Мозыря, «в голубом поле, чёрный орёл, распростёрший свои крылья», подготовленной в Герольдмейстерской конторе. При этом упоминается пожалование городу в 1609 году королём Сигизмундом Третьим Вазой именно такого герба. Как и пинский, первоначальный мозырский герб претерпел некоторое изменение: шильд с груди одноглавого орла исчез. Однако, избавленный на печати Минского дворянского собрания от присутствия двуглавого аналога, мозырский орёл здесь отличается от своего прототипа конца XVI — начала XVIII в. лишь отсутствием этого шильда21.

Отличие изображения герба Слуцка, на этой же печати, от опубликованного у П.П. фон Винклера, по-видимому, гораздо интереснее. В своё время вокруг этого герба велась довольно оживлённая полемика. Согласно документально подтверждённой точке зрения А. Грицкевича, «расейскія ўлады ў канцы XVIII ст. ня ўводзілі новы герб, а зацвердзілі стары». Ведь екатерининском указом от 22 января 1796 года снова был утверждён, в качестве официального, тот самый слуцкий «Pogonczyk», который был пожалован городу ещё привилеем от 27 августа 1652 года короля Яна Казимира22. В официальной петербургской редакции этот слуцкий герб, «в красном поле скачущий всадник, одетый в панцырь, прикрывающийся щитом и держащий в правой руке меч на размахе», от многочисленных в нашей геральдике «Погонь» ничем особенным не отличается. На нём, в частности, такое же подобие рыцарского шлема с плюмажем23. Зато в изображении герба г. Слуцка на печати Дворянского собрания шлем на голове у всадника с гребнем, древнегреческого типа. Такие шлемы изображены, например, на монетах и рельефах из древнегреческого Херсонеса Таврического24. Итак, если судить по гербам городов Минской губернии, в 1790-х годах, помимо сохранения традиций предшествующего времени, происходило их дальнейшее развитие. В нашу геральдику тогда проникают характерные для эпохи классицизма древнегреческие мотивы, и, как мы увидим далее, не только они. В Российской империи, особенно с завоеванием ею северного побережья Чёрного моря, очень популярными становится также и всё связанное со скифами.

На голове у всадника в гербе Речицы, изображённом на рассматриваемой печати, имеется островерхий головной убор типа башлыка. Всадник без меча, но с копьём в руке и с луком через плечо, сидит на скачущей лошади без седла и стремян. Без них же, например, показан «ездец московский» в пером издании «Rerum moscovitarum commentarii» С. Герберштейна. Кроме того, подобным образом, как «нагой всадник без седла и узды держит на воздухе, над головою, обнажённый меч» изображался иногда «Погонь» также в некоторых польских шляхетских гербах25. Имеются, однако, и другие, гораздо более древние аналоги. На золотом гребне из царского скифского кургана Солоха IV века до н. э. изображён конный копейщик, также и без седла, и без стремян. В другом царском кургане того же времени, Куль-Оба, был обнаружен не менее знаменитый серебряный кубок с вызолоченными рельефными фигурами, представляющими собой, по мнению специалистов, священные изображения героев скифской мифологии. И копейщики, и лучники изображены на нем в островерхих, закрывающих им уши и шеи головных уборах, видимо, скифских национальных26. Тот же войлочный башлык, но с подвёрнутым наружу краем, можно распознать и у речицкого всадника. В этом нет ничего невероятного, ведь мода на скифские древности началась даже несколько ранее, а знаменитый Литой курган был исследован, по распоряжению новороссийского губернатора А.П. Мельгунова, ещё в 1763 году.

Таким образом, появилась, наконец, возможность выяснить происхождение старейшего речицкого герба. П.П. фон Винклер дал такое его описание: «В верхней части герб Минский; в нижней — в белом поле, распущенное знамя розового цвета; на знамени всадник в латах; в правой руке у него обнажённый меч, а на левой руке щит, на котором двойной крест». Но эта «Погоня» была дарована Речице Николаем Первым лишь 6 апреля 1845 года. Однако была предпринята попытка удревнить данный герб, видимо, за счёт контаминации с хоругвью Речицкого повета. Согласно А.К. Титову, очень похожий герб, «у срэбным полі чырвоная дзьвухраговая харугва з Пагоняй на ей» был будто бы получен Речицей ещё в XVI веке. Однако какими бы то ни было документами это не подтверждается. Впрочем, опубликовнный здесь рисунок, кажется, позволяет определить реальный прототип. Вопреки приведённому выше описанию, хоругвь вышла на нём не «чырвонай», а именно розовой, как и указано П.П. фон Винклером27. Впрочем, происхождение достоверного первого речицкого герба конца XVIII в. само по себе гораздо интереснее. В самом деле, ведь Речица расположена довольно далеко от украинских степей, где в древности кочевали скифы. Однако ещё сто лет назад Ю. Кулаковским были опубликованы результаты предпринятого им отождествления некоторых городов Белорусского Поднепровья с упоминаемыми выходило, в частности, что скифский город Сар — это Лоев, а Азагарий — или Гомель, или Речица28. «Скифия», или «Сарматия», — такое «книжное» название закрепились за славянскими землями, от Польши до России, гораздо ранее конца XVIII столетия, о чем свидетельствует, в частности, название книги Алессандро Гваньини о Великом княжестве Литовском: «Хроника Сарматии Европейской». Гипотеза о скифо-сарматском происхождении славянства была в XVIII—XIX веках популярной и России, и в Речи Посполитой29.

Однако официальный статус герба г. Речицы с скифским всадником, в отличие от гербов остальных уездных центров Минской губернии, изображенных на печати минского дворянского Собрания, императорским указом от 22 января 1796 года подтверждён не был. Причины этого пока не ясны. Поэтому имеет смысл обратиться к оставшимся официальным гербам, например, Бобруйска. Являясь в XVI-XVIII веках центром одноименного староства в составе Речицкого повета, Бобруйск, как и Речица, собственным городским гербом во времена Речи Посполитой, по-видимому, не обладал. Создавать его пришлось уже российской Герольдмейстерской конторе. «…В верхней части щита герб Минский, говорится в его официальном описании. В нижней — в сем округе находится довольно для мачт годных деревьев, и промысел оными составляет не малую часть пользы тамошних жителей, которые сплавляют их по реке Березине, для отправления к Рижскому порту — в сходство сему, изображается, в середине серебряного поля, мачта и к ней приставленные два для мачты изготовленные дерева крестообразно»30. В опубликованном П.П. фон Винклером и потом многократно репродуцированном, в том числе, в энциклопедии истории Беларуси, изображении, соответствующем данному описанию, мачты как бы повисают в воздухе31. Но на печати Минского дворянского собрания, однако, они показаны утверждёнными на сложенном из камня основании. Кроме того, в приведённом описании указывается лишь одно, прибалтийское, направление вывоза. Не приходится сомневаться, однако, что, благодаря удобному пути вниз по Березине и далее по Днепру лесопиломатериалы с бобруйской пристани поступали также и в бурно развивавшееся тогда Причерноморье, незадолго перед тем отошедшее к России, прежде всего, для строительства её военного черноморского флота. По опубликованным данным, в 1805 году, например, из Минской губернии в Кременчуг, Екатеринослав, Херсон и Одессу было сплавлено мачт до 200 штук, брёвен свыше 20 тыс., брусьев более 23 тысяч32. Более того, вопреки указанию о доставке бобруйского мачтового леса по вверх по Березине и далее в Ригу в его описании, можно утверждать наверное, что данный герб изначально символизировал связь не с Прибалтикой, а именно с Причерноморьем. Ведь само строительство Березинской водной системы, открывшей выход, посредством системы каналов, в Уллу и далее в Западную Двину, было начато лишь в 1798 году — только по прошествии двух лет после пожалования Бобруйску «мачтового» герба. Его разработчиком, кстати, был вполне соблюдён один из трёх основных «регулов» (правил) Герольдмейстерской конторы, требовавший отразить непременно начало «географическое, чем город изобилует, что производит…»33. Очевидно также, что разработчик при этом никакую из старинных традиций геральдики городов Беларуси, конечно, ничуть не нарушил. Наоборот, ведь в ней производственные мотивы, в том числе, связанные с водным транспортом, присутствовали издавна. Например, изображение мачт и парусов корабля, по видимому, типа «река-море», имеется на городской гербовой печати Полоцка уже с конца XVI в.34.

Если Бобруйску 22-го января 1796 года в герб достались элементы рангоута, то Вилейке, по тому же указу — корпус судна, правда, речного, типа баржи, или барки: «…В нижней (части щита) — в красном поле, с правого нижнего до верхнего левого, изображена серебряная река Вилия, на ней плывущее судно нагруженное двумя связанными тюками и золотым ржаным колосом, в показание, что на той реке стоят водоходные суда и отправляют на оных свозимые из разных мест товары и продукты»35. В XVIII веке основным грузом на наших реках стали лесоматериалы. Однако значение вывоза товарного зерна из Беларуси также сохранилось. Золотой колос и серебряная река, приток Немана, в гербе Вилейки показывали, что традиционная отгрузка из этого речного порта товарного зерна для прусского Кенигсберга и в конце XVIII века успешно продолжалась. Конечно, на рассматриваемой печати оказался, так сказать, запечатлённым факт утраты г. Дисной прежнего герба, ладьи под парусом, украшавшей её городскую печать ещё в XVI веке36. Можно полагать, что это было символическим выражением успехов города в его торговом судоходстве по Западной Двине. В этой связи обратим внимание на дисненский герб, «высочайше утвержденный» 22 января 1796 года: «…В верхней части щита герб Минский. В нижней — по обильному в сем округе посеву и урожаю льна, которым жители сего нового города отправляют прибыточный торг в Ригу, помещён на гербе в зелёном поле поставленный золотой сноп льна»37. Итак, новый герб Дисны символизировал ту же торговую специфику, что и прежний — с той лишь разницей, что в новом экспонировался сам главный экспортный товар, а в старом — средство его доставки в по той же реке и, очевидно, в тот же Рижский порт.

Соблюдая тот же «регул», предусматривавший отражение экономической ориентации, Герольдмейстерская контора разработала ещё один «ботанический» герб. Герб Игумена, первый в истории этого белорусского города, должен был выглядеть так: «…В верхней части щита герб Минский. В нижней в голубом поле поставлен серебряный куст цветов, который окружают пять золотых пчёл, собирающих и готовящих мёд. Сей предмет обитателей уезда, преимущественно перед другими упражняет и главной составляет их прибыток»38.

Геральдика Игуменского уезда позволяет установить, происходило или нет в действительности смешение понятий, «герб городской» и «герб уездный». По-видимому, нужно было предположить, что уже повседневная административная практика наверняка требовала проводить различие между гербом губернского центра и самой губернии, уездного города и уезда. В 1856 году был «высочайше утвержден» герб Витебской губернии; позднее, в 1878 году, — гербы остальных губерний Северо-Западного края39. Минский губернский герб выглядел так: «в золотом щите, три лазуревых волнообразных пояса». Этот щит с волнистыми поясами мы и видим в верхнем поле герба на печати Могильнянской мещанской управы. В нижнем поле здесь «куст цветов», то есть, гербовая эмблема г. Игумена (рис. 2)40. Что данная мещанская управа пользовалась именно уездным, а не городским игуменским гербом, видно из следующего. Во-первых, в верхней части щита герба самого Игумена положено было изображать «герб Минский» городской, то есть двуглавого орла с шильдом на груди. Во-вторых, местечко Могильно, в настоящее время центр Неманского сельсовета в Узденском районе Минской области, было расположено в целых 110 верстах от своего уездного центра, Игумена, как до 1925 года именовался нынешний г. Червень41. К тому же, этот именно уездный, а не городской, Игуменский герб представлен и на фотографии с подписью «Судебно-административные учреждения Минской губернии. 1901—1911 гг.». На ней помещены портреты чиновников, возглавлявших, по-видимому, судебные органы каждого из уездов губернии в указанный период. Возле каждой группы портретов — герб соответствующего уезда, типа игуменского: в верхнем поле половина губернского, в нижнем — гербовая эмблема уездного центра42.

Итак, некоторые факты, как известные издавна, так и выявленные в последнее время, свидетельствуют об одном и том же: городская геральдики Беларуси в конце XVIII века находилась вовсе не в таком плачевном состоянии, как это представляется некоторым исследователям. Очевидно, что развивалась она вполне успешно в рассматриваемый период.

* Автор благодарит дирекцию музея за любезное разрешение использовать неопубликованные экспонаты.

С. Е. Рассадин

1. Цітоў А. Гарадская геральдыка Беларусі. Мінск: Полымя. 1989. С. 42.

2. Цітоў А. Геральдыка беларускіх месцаў (XVI — пачатак XX ст.). Мінск: Полымя. 1998. С. 92.

3. Кулаковский Ю. Карта Европейской Сарматии по Птолемею. Киев. 1899. С. 133-134.

4. Лакиер А. Б. Русская геральдика. М.: Книга. 1990. С. 5.

5. Национальный музей истории и культуры Беларуси. (Далее: НМИКБ). Инв. № КП 792/46. С. 120-121.

6. Rimљa E. Lietuvos didћiosios kunigaikstystes miestu antspaudai. Vilnius, 1999. P. 224, 410, 532-534.

7. Винклер фон П. П. Гербы городов, губерний, областей и посадов Российской империи, внесенные в полное Собрание законов. СПб.: Планета. 1990. ХХ; Цітоў А. Геральдыка беларускіх месцаў (XVI — пачатак XX ст.). Мінск: Полымя. 1989. С. 115.

8. Rimљa E. Op. cit. P. 397-398.

9. Винклер фон П. П. Указ. соч. С. 93.

10. Винклер фон П. П. Указ. соч. С. 32; Лукомский В. К., Типольт Н. А. Русская геральдика. Руководство к составлению и описанию гербов. Петроград. 1915. С. 42.

11. Арсеньев Ю. В. Геральдика. Лекции, читанные в Московском Археологитческом Институте в 1907/8 году. М. 1908. С. 103.

12. Лакиер А. Б. Указ. соч. С. 350-351.

13. Там же. С. 30.

14. Там же. С. 95.

15. Там же. С. 92.

16. Винклер фон П. П. Указ. соч. 14 сл.

17. НМИКБ. Инв. № КП 792/46.

18. Rimљa E. Op. cit.

19. Винклер фон П. П. Указ. соч. C. 184.

20. Rimљa E. Op. cit. P. 461.

21. Ibid. P. 402-405.

22. Грыцкевіч А. Герб места Слуцкага // Спадчына. 1992. № 5. С. 22—24.

23. Винклер фон П. П. Указ. соч. С. 139.

24. Античные государства Северного Причерноморья. М.: Наука. 1984. LXXVII: 14.

25. Лакиер А. Б. Указ. соч. VII: 1.

26. Ильинская В. А., Тереножкин А. И. Скифия VII-IV вв. до н. э. Киев: Наукова думка. 1983. 212 сл.

27. Винклер фон П. П. Указ. соч. С. 130; Цітоў А. Геральдыка беларускіх месцаў (XVI — пачатак XX ст.). Мінск: Полымя. 1989. С. 228.

28. Кулаковский Ю. Указ. соч. С. 29.

29 Рэвяко К. А. Антычная спадчына на Беларусі. Мінск: Веды. 1998. С. 105; Татищев В. Н. История Российская: В 7 т. М.: Изд-во АН СССР, 1962—1968. Т. 1. 1962. С. 30-31.

30. Винклер фон П. П. Указ. соч. С. 14.

31. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Том 1. Мінск: «Беларуская энцыклапедыя» ім. П. Броўкі. 1993. С. 249.

32. Жучкевич В. А. Дороги и водные пути Белоруссии. Минск: Изд-во БГУ им. В. И. Ленина. 1977. С. 46.

33. Лакиер А. Б. Указ. соч. С. 189-190.

34. Rimљa E. Op. cit. P. 267.

35. Винклер фон П. П. Указ. соч. С. 30.

36. Rimљa E. Op. cit. P. 208.

37. Винклер фон П. П. Указ. соч. С. 14.

38. Там же. С. 46.

39. Там же. С. 178, 180, 184.

40. НМИКБ. Инв. № КП 792/46.

41. Список населенных мест Минской губернии. Сост. В. С. Ярмолович. Издание Минского Губернского Статистического Комитета. Минск, 1909. С. 125.

42. НМИКБ. Инв. № Н/В 23650.

Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны. Вып. 2 / Рэдкал.: С. М. Ходзін (адказ. рэд.) і інш. – Мн.: БДУ, 2005. – С. 90–103.