С начала XVI века у Полоцка имелись качественно различные варианты городского герба: «трёхмачтовый корабль с развернутыми парусами» (28.05.1992 г. [1, л. 11 ]), герб с былинным богатырём (7.08.1968 г. [2, л. 9]), с «литовской Погоней» (21.09.1781 г.), «корабль окрентовый» (15.06.1580 г.) и «полоцкие колюмны» (1578 г. (?)). Последний из них относится к раннему периоду русской городской геральдики и в связи с недостаточной изученностью его анализ весьма актуален.

Однако предварительно необходимо остановиться на правомерности применения термина «герб» к рассматриваемой геральдической эмблеме, т.к. русские города не только в XVI веке, но и в XVII в. гербов в современном их понимании ещё не имели [3, с. 36] из-за особенностей исторического развития Русского государства [4, с. 26]. И поскольку в XVI веке различий между геральдическим изображением на печати и собственно гербом в России ещё не делалось, что, в частности, вытекает из царского повеления 1564 года об изготовлении печати для юрьевского наместника [5, с. 180], постольку к вышеназванной эмблеме применение термина «герб» вполне корректно. Следовательно, «полоцкие колюмны» правомерно считать не только эмблемой, но и гербом Полоцка.

Не менее важным является и вопрос названия герба — «Колюмны». Нами уже отмечалось существенное отличие полоцкого герба от традиционных «колюмн» [6, с. 18-19], известных, в частности, по монетам XIV — XVII вв. [7, с. 64, рис. 6: 3-7; 8, с. 407, табл. 24:1-3,6; с. 408, табл. 25: 6-7; с. 409, табл. 26: 1-4, 7; с. 414, табл. 31:8-9] в нескольких значимо различающихся вариантах. В этой связи ниже будем пользоваться не родовым понятием «колюмны», а видовым — «полоцкие колюмны», имея в виду анализируемый их вариант.

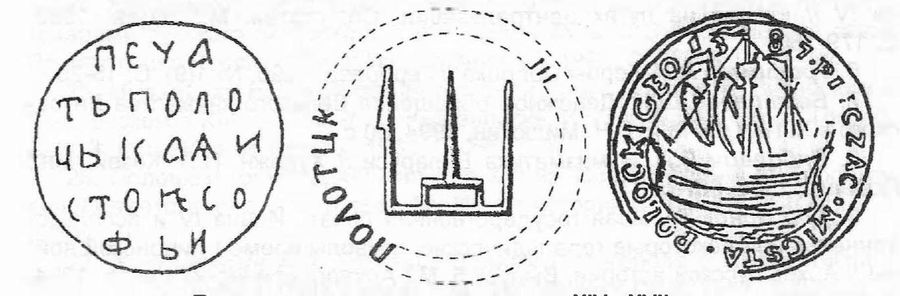

«Полоцкие колюмны» с круговой легендой «ПЕЧАТЬ ПОЛОТЦКАЯ» известны по большой государственной печати Ивана IV, созданной согласно исследований Н.А. Соболевой и Джона Линда в 1577-1578 гг. [5, с. 184; 9, с. 209] и применявшейся в 1578-1583 гг. [5, с. 180,184]. Документально подтверждённое время применения названной печати Ивана IV указывает на то, что герб «полоцкие колюмны» непосредственно предшествовал гербу «корабль окрентовый», данному в 1580 году польским королем Стефаном Баторием к городской печати Полоцка [10, с. 24]. Это весьма важное обстоятельство, очевидные «обтекаемые» формулировки привился 1580 г. и известность ещё более ранней полоцкой печати, чем названные — с епископом на корабле — вынуждают более подробно рассмотреть вопрос об истинном времени возникновения первого герба Полоцка. Он имеет первостепенное значение и потому, что А.К. Титов, бездоказательно относя время применения печати Ивана IV к 1583-1584 годам вместо неоспоримых 1577-1578 годам, настойчиво утверждает в своих публикациях о том, что кто-то чего-то там «замоўчваў» в отношении «полоцких колюмн» [10, с.45; 11, С. 96-97].

Полоцкая городская печать встречается на документах с 1396 года [12, с. 139]. Это односторонняя вощаная печать диаметром 3 и чуть больше см с линейной легендой русскими буквами в пять строк: ПЕЧАТЬ ПОЛОЦЬКАЯ И СТОЕСОФЬИ (рис. 1-а), оттискивалась, как правило, на светло-жёлтом воске, а на зелёном и тёмно-жёлтом — в единичных случаях [там же, с. 140]. Она применялась на протяжении XV века, а последний известный документ, к которому была приложена данная печать — это полоцкая грамота № 264 от 23 августа 1505 года полоцкого воеводы и войта рижскому городскому совету с просьбой сообщить об эпидемии в Риге [13, с.209]. Правда, от печати сохранились лишь остатки: «следы желтовосковой печати диаметром 3 см» [там же, с. 209], однако сомнений в том, что, это именно первая, а не иная городская печать быть не должно, т. к. предыдущая грамота № 263 от 12 августа условно того же 1505 года [14, с. 178} полоцкого бургомистра и полоцкого городского совета рижскому, к которой приложена «печать зеленого воска диаметром 3,8 см под кустодией 5 х 4,5 см с изображением корабля и круговой надписью» [13, с. 209], т. е. совершенно иная по размеру и цвету воска печать полоцких городских властей. При этом различие оттисков приложенных печатей хорошо согласуется с различным рангом отправителей грамот N2 264 и N2 263.

История применения последней весьма любопытна и неожиданно проливает свет на символику как печати по привилею 1580 года, так и печати 1578 года. Впервые на известных документах эта печать зафиксирована на полоцкой грамоте № 232 от 27 августа 1499 года [14, с. 146, сноска 1] полоцкого фогта, бургомистра [там же, с. 145] и городского совета рижскому с просьбой оказать содействие мещанину Якову Сергеевичу в получении долга с Эверта Штейна [13, с. 165]. На обороте этой грамоты имеется «фрагмент печати коричневого воска диаметром 3,9 см. На ней была круговая надпись в настоящее время не читаемая. В конце XIX века печать была цела: на ней изображен епископ на корабле. А круговая надпись гласила: Sigillum civitatis Ploske» [там же, с. 167]. В комментарии А.Л. Хорошкевич по этому поводу отмечено: «Грамота запечатана не традиционной полоцкой городской печатью, а новой — с латиноязычной надписью и изображением корабля. Та же печать на грамотах № 263, 264. Подобный тип изображения часто встречается на печатях католических епископов. Думается, появление печати с латиноязычной надписью и не традиционным изображением свидетельствует об усилении позиций католиков в городе» [14, с. 146]. Практически неоспоримый вывод А.Л. Хорошкевич содержит, однако, небольшую неточность (не влияющую на суть вывода): печать на грамоте № 264 иная, чем на грамотах № 232 и 263, что и было показано выше.

В отношении новой печати с католической символикой возникает естественный вопрос: каким привилеем было регламентировано её применение, причём во внешних сношениях города? Казалось бы ответ очевиден — привилеем на магдебургское право, выданным Полоцку 7 октября 1498 года. Однако суть вопроса в том, что именно в Уставной грамоте князя Александра («привилее») г. Полоцку на магдебургское право (грамота № 226) вообще не упомянуты права Полоцка на гербовую печать и на герб за исключением загадочной фразы о меднице с знаменем местским [13, с. 156]. Как понимать тогда неожиданное наличие у городских властей печати с сомнительным юридическим статусом и отсутствие (?) у города гербовой печати и герба, если по А.К. Титову городской герб — это «сведчанне таго, што горад, якi мае яго, перайшоў у сваiм дзяржауна-палiтычным развiццi на якасна новую прыступку арганiзацыi сацыяльна-прававоrа аппарату i у юрыдычным плане iстотна адрознiваецца ад навакольных вёсак i мястэчкаў i нават iншых гарадоў» [10, с. 10]? Вполне очевидно, что отсутствие в привилее упоминания прав Полоцка на гербовую печать и герб объективно свидетельствует о получении Полоцком магдебургских прав в неполном объёме, а наличие на полоцкой грамоте № 232 1499 года никем не утверждённой городской печати — о самоуправстве прокатолически настроенной верхушки городской магдебургии и одновременно о юридической неполноценности документов, скреплённых печатью с кораблём и епископом.

В связи с установленной нелигитимностью данной печати, применявшейся и позднее2, становится понятной и «обтекаемость» формулировки подтвердительного привился от 15 июня 1580 года: « … надаем им до печати местский герб, корабль окрентовый, которого и перед тым место Полоцкое уживало» [10, с. 24]. «Уживало» то, что не было, как оказывается, «надано». Таким образом, названный привилей Стефана Батория легализовал самочинную печать 1499 года с католической символикой. Причём особо следует отметить то, что католические мотивы герба на новой печати были весьма существенно смягчены — изменилось изображение судна: вместо корабля с развёрнутыми парусами он стал лишь оснащённым, исчезла также фигура епископа в митре и с посохом в левой руке (рис. 1-в). Но и в столь «мягком» католическом варианте, правда с латиноязычной легендой, новую печать городские власти не спешили вводить вплоть до 1587 года, под которым она фигурирует в литературе [10, с. 167, фото; 15, с. 226, фото]. Предположение же А.К. Титова о существовании полоцкой печати 1580 года [15, с. 191] явная натяжка, т.к. игнорирует обстановку ожесточённого сопротивления коренных жителей города (в первую очередь дворянства) утверждению иезуитов в древнейшем православном белорусском городе [17, С. 35-37]3.

А относительно существования городской гербовой печати с «полоцкими колюмнами» можно сказать следующее. То, что такая печать существовала, сомнений быть не должно, т.к. их изображение имеется на оттисках большой государственной печати Ивана IV (рис. 1-6)4, приложенных к двум документам, датированным 28 августа 1578 г. [5, с. 180]. Наиболее вероятное время появления большой государственной печати — 1577 года [там же, с. 184], который и может быть принят за верхнюю дату изготовления полоцкой городской печати с «колюмнами». Нижняя дата изготовления последней, естественно, не может быть ранее 1563 года — года взятия Полоцка Иваном IV. Н.А. Соболевой показано, что в том же году вскоре после взятия Полоцка И ван IV ввел в свой международный титул слово «полотцкий» [там же, с. 180, сноска 9]. Во внутригосударственной переписке «великим князем Полоцким» Иван IV стал именовать себя сразу по взятии города [20, с. 58]. Следовательно, очень возможно, что и указ об изготовлении полоцкой печати последовал вслед за изменением царского титула, т. е. высока вероятность того, что печать с «полоцкими колюмнами» была изготовлена около 1564 года, на который косвенно указывает и царское повеление об изготовлении печати для юрьевского наместника [5, с. 180].

Если об изготовлении полоцкой печати с колюмнами в середине 1560-х годов можно говорить с определённой долей уверенности, то о прототипе её «клейна» суждения должны быть более предположительны в силу упомянутых существенных отличий изображения «полоцких колюмн» от иных известных вариантов.

Не исключена в качестве прототипа сама городская печать с «колюмнами». Возможно также, что образцом для полоцкого «клейна» послужило изображение на городском знамени, сданном победителям утром 15 февраля 1563 года [20, с. 57]. Но это только возможно, т. к. изображения либо описания названного знамени в литературе, кажется не имеется. Весьма вероятен и третий прототип — медница с знаменем местским, которая упомянута как в привилее 1498 года [13, с. 156], так и в подтвердительном привилее 1509 года [21, с. 60]5. Медница, согласно комментария Статута ВкЛ 1588 года — это основная единица измерения мёда и масла в системе мер ВкЛ, причем в разных местах имела различную величину, поэтому по постановлению Сейма 1766 года стала равняться семи малым гарцам (19,76 л) [23, с. 507]. Из названного комментария вытекает, что упомянутая в привилеях 1498 и 1509 годов медница с городским гербом означает эталонную емкость с изображенным на ней гербом города для определения количества мёда и масла.

Право иметь при ратуше мерную ёмкость, несущую городской герб, свидетельствует с одной стороны о чрезвычайной важности мёда как предмета торговли, а с другой — о наличии у Полоцка городского герба задолго до привилея 1498 года и об использовании его на эталоне для наиважнейших товаров, к которым был отнесён мёд. Последний являлся одним из конечных продуктов бортного промысла. Вторым, не менее важным, продуктом бортничества являлся воск, торговля которым для ряда русских городов в XV веке была главнейшей статьей экспорта. То, что именно воск был главнейшей статьей экспорта неоспоримо свидетельствуют документы «восковой войны» за баснословные барыши торговца-посредника Риги с одним из крупнейших русских производителей воска Полоцком6.

Так в грамоте от 11 сентября 1463 года король польский и великий князь литовский и русский Казимир повторно сообщил рижскому городскому совету о надании Полоцку печати для воска, которой необходимо доверять, и в этой связи потребовал от рижан полоцкий воск «не колупать», т. к. он лично видел, что полочане делают его «чисто», свою печать к нему не прикладывать и принимать воск от полочан, как и от вильновцев, за одной полоцкой печатью [26, с. 206]. О надании Полоцку печати для воска рижскому совету дважды сообщал в 1464 году полоцкий воевода Олехна Судимонтович — 14 марта и несколько позднее [там же, с. 216-217, 219-220}. Касаясь при этом равноправия полоцкой печати рижской, в последней из них Олехна Судимонтович особо подчеркнул: «А Полтеск теж есть хвале чи бога место словутое, как и которое, а не есть нижшое во чести и во всем ни Вилни, ани Мариборка, а ни Кданьска. А вы от тых воск берете, а печати вид своее к их воску не кладете, а ни пак их колупаете» [там же, с. 220].

Весьма важным моментом названных документов является неоднократное упоминание печати для воска как ранее пожалованной Полоцку королём Казимиром. Из этих упоминаний следует, что к сентябрю 1463 года Полоцк наравне с Ригой, Вильно и некоторыми другими городами имел особую печать для воска. То, что она была гербовой, вытекает как из вышеотмеченной констатации наличия знамени местскоrо в привилеях 1498 и 1509 годов, так и известной печати XIV века г. Риги для воска. На ней изображены два ключа бородками вверх — один вертикально, а второй влево под углом около 45°, вокруг которых в точечном ободке легенда — латинскими буквами7 [27, рис. на с. 142]. Скрещённые ключи являлись гербом Риги и в XV-XVII веках (см., например, солиды (шиллинги) гроссмейстеров Ливонского ордена Вальтера8 Плеттенберга, Германа фон Брюггенея и Иоанна фон Рекке, а также Шведской Прибалтики [8, с. 480, табл. 97, ф. 7-9; с. 481, табл. 98, ф. 6, 10; с. 482, табл. 99, ф. 6, 8], а затем были введены в состав более поздних ее гербов, как периода Российской империи [28, с. 127], так и СССР. В пользу того, что полоцкая вощаная печать также была гербовой свидетельствуют и факты использования не только городских печатей менее крупными, чем Полоцк, городами в качестве вощаных [29, с. 27, правая колонка], но и бортных клейм в качестве гербовых печатей: « … а мы сами печатей своих не мели и мы клейна свои бортные приложили к сему нашему листу» [30, с. 71].

Изображение полоцкой вощаной печати в литературе, кажется, отсутствует. Однако с учётом привёденного генезиса герба г. Риги и наличием на большой государственной печати Ивана IV 1578-1583 годов «полоцких колюмн» можно с определенной долей уверенности считать, что последние были первым гербом Полоцка и в качестве такового использовались на протяжении 1463-1583 годов (с перерывами), а на «корабль окрентовый» по привилею 1580 года они были заменены не ранее 1587 года. Следовательно, полоцкому гербу не менее, чем 535 лет. При этом его появление действительно связано с торговлей, но не в качестве символа торговых связей [31, с. 84] с Ганзой [10, с. 24; 11, с. 68-69; 32, с. 14], а как знака качества продаваемого воска — продукта высокоразвитого бортного промысла, «забытого» историками-экономистами [33, с.99].

Что касается вопросов возможного более раннего, чем 1463 год, применения «полоцких колюмн» [34, с. 38], «надания» городу именно их в качестве «знамени местского», а также происхождения «колюмн», обнаруживающих значительное сходство с одним из парадных знаков Рюриковичей Владимира Святославича [35, с. 133, табл. 11, верхний ряд], то они требуют дальнейших исследований.

Полоцкие городские печати конца XIV-XVII вв.:

а) печать конца XIV — начала XVI вв. [12, с. 134, рис. 11]; б) печать 1578-1583 гг [прорись по 3, вклейка 1]; в) печать магистрата 1587(?)-1633 гг. [16, с. 64, рис. 4]

А.И. Трофимов, Новополоцк

Примечания

1. Данная статья написана на основе стендового доклада «Вариант герба Полоцка с большой государственной печати Ивана IV», представленного на международной научной конференции «Беларускi горад у часе i прасторы: 500 год Полацкай магдэбургii» (Беларусь, г. Новополоцк, 8-9 декабря 1998 г.). В программе названной конференции доклад упомянут под названием «Герб Полацка з вялiкай пячаткi Iвана Жахлiвага» (с. 9). В этой связи уместно отметить, что автор старается избегать околонаучной терминологии, присущей национал-радикальным «навукоўцам» фальсификаторского толка.

2. По данным А.К. Титова она применялась вплоть до 1561 г. [15, с. 225].

3. В определённой степени упомянутому сопротивлению способствовало и разграбление в 1579 г. войском Стефана Батория одной из богатейших в Европе библиотеки Полоцкого кафедрального Софийского собора [18, с. 73; 19, с. 621].

4. Пропись выполнена Н.К. Седуновой (Феодориди).

5. М.М. Кром относит его к 1510 г. [22, с. 156, сноска 120].

6. Приёмы обмана и различных подлогов в посреднической торговле рассмотрены, в частности, И.Э. Клейненбергом [24] и Е. Муравской [25, с. 325-327].

7. На печати для воска г. Новгорода имеется легенда в три строки «ТОВА/РЪ БО/ЖИI» [27, с. 141].

8. В литературе устойчиво приводится имя Вольтер. В данной работе учтена поправка д.и.н. В.Н. Рябцевича, любезно ознакомившегося с вышеназванным докладом в ходе конференции.

Литература

1. Зональный госархив в г. Полоцке. ф. 658, оп. 6, д. 1020, л. 11-14.

2. Зональный госархив в г. Полоцке, ф. 658, оп. 1, д. 619, л. 9-11.

3. Соболева Н.А. Старинные гербы российских городов. М.: Наука, 1985. 186 с. (серия «Страницы истории нашей Родины»).

4. Соболева Н.А., Артамонов В.А. Символы России. Очерки истории государственной символики России. М.: Панорама, 1993. 208 с.

5. Соболева Н.А. О датировке большой государственной печати Ивана IV // Россия на путях централизации. Сб. статей. М.: Наука, 1982. С. 179-186.

6. Трофимов А.И. Гербы Полоцка // Гербовед. 1996. № 1(9). С. 18-25.

7. Бектинеев Ш.И. Денежное обращение Великого княжества Литовского в XIII-XV вв. Мн.: В.Н. Милютин, 1994. 80 с.

8. Рябцевич В.Н. Нумизматика Беларуси // Художн. ПЛ. Казей. Мн.: Полымя, 1995. 687 с.

9. Дж. Линд. Большая государственная печать Ивана IV и использованные в ней некоторые геральдические символы времен Ливонской войны // Архив русской истории. Выпуск 5. М.: Археографический центр, 1994. С. 201-226.

10. Цiтоў А.К. Гарадская геральдыка Беларусi. Мн.: Полымя, 1989. 207 с.

11. Цiтoў А.К. Геральдыка Беларускiх местаў // Маст. А.Л. Бажэнаў. Мн.: Полымя, 1998. 287 с.

12. Хорошкевич А.Л. Печати полоцких грамот XIV-XV вв. // Вспомогательные исторические дисциплины, Т. IV. Л.: Наука, Ленингр. отд., 1972. с. 128-146.

13. Полоцкие грамоты XIII — начала XVI вв. Выпуск 11 // Сост. А.Л. Хорошкевич. Отв. ред. А. А. Зимин. М.: Ин — т истории СССР АН СССР, 1978. 220 с.

14. Полоцкие грамоты XIII — начала XVI вв. Выпуск IV // Сост. А.Л. Хорошкевич. М.: Ин — т истории СССР АН СССР, 1982. 217 с.

15. Цiтоў А.К. Пячаткi старажытнай Беларусi : Нарысы сфрагiстiкi // Маст. Г. Мацур. Мн.: Полымя, 1993. 239 с.

16. Титов А.К. Изучение сфрагистических памятников Белоруссии // Советские архивы, 1980. N2 2. С. 62-65.

17. Блинова Т.Б. Иезуиты в Белоруссии. Мн.: Беларусь, 1990. 110 с.

18. Полоцк: Ист. очерк// АН БССР. Ин-т истории; Редкол.: П.Т. Петриков (отв. ред.) и др., 2-е изд., перераб. и доп. Мн.: Наука и техника, 1987. 320 с.

19. Нiкалаеў М.В. Палата кнiгапiсная: Рукапiсная кнiга на Беларусi у XXVIII стагоддзях // Рэд. М.М. Розаў, А.С. Мыльнiкаў. Мн.: Мает. лiт., 1993. 239 с.

20. Александров Д.Н., Володихин Д.М. Борьба за Полоцк между Литвой и Московским государством в XV-XVI веках // Полоцкий летописец. Полоцк: МПКП «Диана», 1993. № 1 (2). С. 44-64.

21. Полоцкие грамоты XIII — начала XVI вв. Выпуск 3 //Сост. А.Л. Хорошкевич. Отв. ред. А.А. Зимин. М.: Ин-т истории СССР АН СССР, 1980. 214 с.

22. Кром М.М. Меж Русью и Литвой: Западно-русские земли в системе русско-литовских отношений конца XV-первой трети XVI в. Сер.: Исследования по русской истории. Вып. 4. — М.: «Археографический центр», 1995. 304 с., карта.

23. Статут Вялiкага княства Лiтоускага 1588: Тэксты. Давед. Камент. // Беларус. Сав. Энцыкл.; Радкал.: I.П. Шамякiн (гал. рэд.) i iнш. Мн.: БелСЭ, 1989. 573 с.

24. Клейненберг И.Э. Цены, вес и прибыль в посреднической торговле товарами русского экспорта в XIV — начале XV в. // Экономические связи Прибалтики с Россией. Рига: Изд-во Зинатне, 1968. С. 32-46.

25. Муравская Е. Организация торговли Риги с Полоцком, Витебском и Смоленском в XIII — XV вв. // Ученые записки. Исторические науки. Том 40. Вып. З. Рига: Изд-во ЛатвГУ, 1961. С. 299-330.

26. Полоцкие грамоты XIII — начала XVI вв. Составитель А.Л. Хорошкевич // Ответств. ред. А.А. Зимин. М.: Ин-т истории СССР АН СССР, 1977. 228 с.

27. Хорошкевич А.Л. Торговля Великого Новгорода с Прибалтикой и Западной Европой в XIV-XV веках. — М.: Из-во АН СССР, 1963. 365 с.

28. Гербы городов, rуберний, областей и посадов Российской империи. Репринтное воспроизведение издания 1898 года. М.: Планета, 1991. 224 с.

29. Цiтоў А.К. Пячаткi беларускiх гарадоў // Помнiкi гiсторыi i культуры Беларусi 1977. №2. С. 25-27.

30. Шаблюк В. Што нi знак, то гiсторыя // Мастацтва Беларусi, 1990. №7 (91). С. 71.

31. Рево О. Гербы городов Полоцкой и Витебской губерний Российской империи // Наука и жизнь. 1998. №7. С. 83-85.

32. Панада У. Прывiлей, атрыманы з рук гiсторыi // Лiтаратура i мастацтва. №17 за 29.04.1994. С. 14-15.

33. Эканамiчная гiсторыя Беларусi. Вучэбны дапаможнiк: // Выд. 2-е, дап. i перапрац. // В.I. Галубовiч, Р.I., Ермашкевiч, Г.П. Бушчык i iнш.; пад агульнай рэд. В.I. Галубовiча. Мн.: НКФ «Экаперспектыва», 1995. 432 с.

34. «Калюмны» // Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi: У 6 т. Т. 4. Кадэты — Ляшчэня // Беларус. Энцыкл.; Рэдкал.: Г.П. Пашкоў (галоўны рэд.) i iнш.; Маcт. Э.Э. Жакевiч. Мн.: БелЭН, 1997. 432 с.

35. Иоаннисян О.М. Родовые знаки древнерусских князей X-XIII вв. (литература и источники) // Геральдика. Материалы и исследования. Сб. научных трудов. Л.: Гос. Эрмитаж, 1983. С. 109-112, 132-135.

Журнал «Гербовед». 1999. № 5 (37). С. 108-115