Рассматривается происхождение и семантика городских гербов Беларуси XVI–XVIII вв., несущих в своих полях изображения военных атрибутов (оборонительной архитектуры и оружия). Приведены и проанализированы варианты классификации городских гербов различных авторов, в результате чего предложена собственная классификация гербов городов Беларуси рассматриваемого периода. В городской геральдике представлены гербы архитектонической (4 ед.), религиозной (6 ед.), владельческой (1), аллегорической (4) групп, а также два представителя группы «Другие гербы». Приведены описания рассматриваемых образцов, проанализированы некоторые спорные точки зрения, а также сделан вывод о соответствии гербовых сюжетов духу времени в контексте истории Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой XVI-XVIII вв.

Введение

Городская геральдика является одним из важных элементов идеологического воспитания и формирования национального самосознания граждан.

Городская геральдика Беларуси XVI-XVIII веков представляет собой важный национальный культурно-исторический феномен. На её становление повлияли особенности государственно-политического развития страны, в том числе многочисленные войны и военные конфликты, что нашло отражение в изображениях сооружений оборонительной архитектуры и оружия (военных атрибутов). Военные мотивы в городской геральдике Беларуси XVI-XVIII веков являются составной частью исторического наследия, которое может быть использовано для создания отечественной военной символики.

К указанному периоду, относится всего три герба, имеющих в полях только оружие, (Бреста XVI в., Пинска 1581 г. и Мстиславля 1634 г.), но если добавить еще пятнадцать, где оборонительная архитектура или оружие (военные атрибуты) выступают как элементы главные или второстепенные (Новогрудка 1595 г., Витебска 1597 г., Кричева 1633 г., Липнишек 1633 г., Чаусов 1634 г., Черикова 1641 г., Любчи 1644 г., Могилёва 1661 г., Бобра 1762 г., Михалова 1767 г., Острины 1792 г., Ошмян 1792 г., Геранён 1792 г., Привалки 1792 г., и не существующего теперь Угорья 1792 г.), то получим примерно треть от всех городских гербов Великого Княжества Литовского (далее – ВКЛ).

Основная часть

Независимо от того, рассматриваем ли мы весь комплекс городских гербов или отдельный герб, прежде всего необходимо определиться с критериями времени (периодизация) и тематики (классификация) [20]. Исходя из названия, данная тема соприкасается с классификацией городской геральдики, в русле которой ее и необходимо освещать. Необходимость классификации обусловлена разнообразием и богатством иконографических мотивов, которые содержит в себе городская геральдика Беларуси. Также, в «классификации отчетливо выявляется диалектический характер развития научных знаний: процесс получения новых знаний в определенной степени детерминируется уже существующими знаниями и, вместе с тем, новые знания оказываются сведенными к старым, как более глубокие, более организованные, более упорядоченные» [10]. В этой связи, необходимо отметить первую попытку классификации, которая была представлена в издании «Геральдыка беларускіх местаў» (Мінск, 1998) отечественным геральдистом Анатолием Титовым. В частично адаптированном виде она включает в себя две группы:

– І группа: функциональные гербы (отражают отличительную черту географического положения, роль города в обороне страны, торговле, хозяйстве); национальная символика; военные атрибуты; архитектурные мотивы; главные виды деятельности жителей.

– ІІ группа: искусственные гербы («Сюжеты изображений этих гербов находятся не в такой тесной связи с той или иной особенностью города. Они имеют иконографию какого-нибудь святого, возможно покровителя города, содержат герб (или его часть) магната-владельца. В эту же группу входят гербы, отражающие частновладельческую символику, и другие» [17, c. 61]. «Они не несут такой прямой информации о городах, как функциональные гербы. Выбор эмблемы в большинстве случаев зависел чаще от субъективных причин, хотя в отдельных случаях наблюдаются отличия, которые позволяют только формально отнести некоторые гербы к группе искусственных» [17, c. 71]); религиозная символика; оборонительная символика («оружие и другие военные атрибуты» [17, c. 61–62]); архитектурные («Вообще, все гербы этой группы, даже если они не имеют таких ярких признаков военной атрибутики, по их содержанию могут быть отнесены к гербам с оборонительной символикой уже потому, что функциональное содержание городских стен, башен перво-наперво касается обороны города» [17, c. 64]); хозяйственная деятельность городов, их социальные и экономические связи; мемориальная геральдика («гербы, связанные своим содержанием с королевскими и великокняжескими гербами или персонами», «гербы городов, связанные с частновладельческой геральдикой крупных магнатов, во власти которых находились эти города» [17, c. 60]); геральдические и негеральдические животные; гербы, не вошедшие ни в одну из групп.

Предлагаемая классификация громоздка и трудна для понимания. Некоторые позиции можно объединить, некоторые отсутствуют (например «говорящие и литерные» гербы). Исходя из авторских комментариев, трудно увидеть отличия между отдельными позициями, например «изображение военных атрибутов» и с «архитектурными мотивами».

Согласно толкованию А.К. Титова, различия между «функциональностью» и «искусственностью» заключаются в большей и меньшей степенях отображения особенностей города в гербовом поле. По нашему мнению, данное деление не имеет смысла и вытекает, очевидно, из упрощенного понимания функций городского герба. Уже в самих определениях можно увидеть противопоставление, конфликт. «Функциональный» – который функционирует, активно репрезентует город, является его концентрированным воплощением. «Искусственный» – неестественный, будто навязанный со стороны, субъективный плод творчества некоей персоны, репрезентует не столько город, сколько эту персону. Под данными характеристиками прячется в первом случае то, что лежит на поверхности, а во втором – то, что находится в недрах сознания. В этом смысле, кажется, «функциональный» герб спроектировать проще, чем «искусственный». Но обязательно ли «функциональный» герб лучше репрезентует город? Почти все гербы времен Российской империи и СССР можно отнести к «функциональным». И в основу практически, всех этих гербов при проектировании были заложены принципы отображения главных особенностей городов. «Особенности» в большинстве случаев оказались похожими. Герб одного города с успехом мог бы репрезентовать другой. Для репрезентативной функции герба «функциональность» и «искусственность» не имеют значения. Отражены особенности города в гербовом поле или нет – вещь второстепенная. Особенности города – всего только одно из различных направлений, на основании которых происходит проектирование герба [20].

Если же обратиться к опыту таких стран, как Англия, Германия, Польша, Россия, то можно определить два подхода к принципу составления геральдических классификаций:

1. Эмблемы объединяет семантика, главная идея, предназначение или происхождение. В двух различных группах могут находиться аналогичные эмблемы и, наоборот, в границах одной группы – полностью непохожие. Например, если олень является эмблемой в поле владельческого герба – попадает в группу владельческих гербов, олень Св. Губерта – в группу религиозных гербов, просто олень как эмблема сама по себе – в группу анималистических гербов. Одна только группа владельческих гербов может объединять в себе все разнообразие эмблем классификации, содержащихся, например, у Фокс-Дэвиса, Махачека, или фон Винклера.

2. Эмблемы объединяются по принципу употребления, как средства производства или предметы культуры, наконец, по простому подобию или подобию свойств. Знак выступает сам по себе без подтекста. Таким образом, например, все олени попали бы в одну группу – анималистическую.

Второй подход вряд ли может быть пригоден для городской геральдики, поскольку расчленение гербов на множество знаков (люди, животные, растения, элементы одежды и т.д.) не даёт возможности для существования в границах классификации таких гербов, как религиозные, говорящие и литерные, владельческие (династические, рыцарские, костельные/церковные) или аллегорические. Классификация, созданная по первому подходу не исключает отражения эмблем без «подтекста», как, например, архитектонические или анималистические. Таким образом, первый подход в данном случае куда более удобный, гибкий, универсальный. Второй подход, как представляется, является более пригодным для сравнительно цельных групп, таких как владельческие гербы, которые просто не могут дробиться по первому подходу, в чём нетрудно убедиться, если обратиться к книгам по теории владельческой геральдики [20].

Применительно к городской геральдике мы предлагаем третий подход, на основе двух предыдущих, где имеет значение как происхождение для групп, так и подобие (фигур) для подгрупп:

− І группа: архитектонические (архитектура данного города или архитектура вообще).

− ІІ группа: религиозные (св. патрон города, символика святых, религиозные сюжеты; религиозные атрибуты).

− ІІІ группа: говорящие и литерные (эмблема, буква (буквы), производные от названия города, имя основателя, владельца или иной персоны).

− ІV группа: владельческие (династические, рыцарские, костельные (церковные) гербы или их элементы).

− V группа: аллегорические (которые характеризуют город (промышленный, культурный, пограничный и т.д.), орудия труда, символы и продукты производства, военные атрибуты; атрибуты науки и культуры; географическое положение города, возникновение города (название местности, другие особенности и т.д.); другие достопримечательности).

− VI группа: анималистические (животный мир (реальный и мифический).

− VII группа: другие (не вошедшие в другие группы; эмблемы неизвестного происхождения) [20].

Преимущества представленной классификации в ее компактности и одновременно широких возможностях каждой группы по охвату самых разнообразных гербов. Тематика гербов, входящих в каждую группу, имеет разные степени «конкретности», что вытекает из характера групп. Так, гербы ІV группы (владельческие) можно при желании выделить в подгруппы (династические, рыцарские, костельные), что не так просто в отношении V группы (аллегорические), которая имеет множество позиций и «другие достопримечательности». Порядок размещения гербов в каждой группе зависит от степени наибольшего соответствия. Так, первыми идут те, которые не несут признаков иных групп, далее те, которые можно назвать «переходными», что содержат в себе признаки двух, или сразу нескольких групп [20].

Таким образом, городские гербы Беларуси XVI-XVIII вв. с военными мотивами охватывают следующие классификационные группы: архитектонические, религиозные, владельческие, аллегорические, другие гербы.

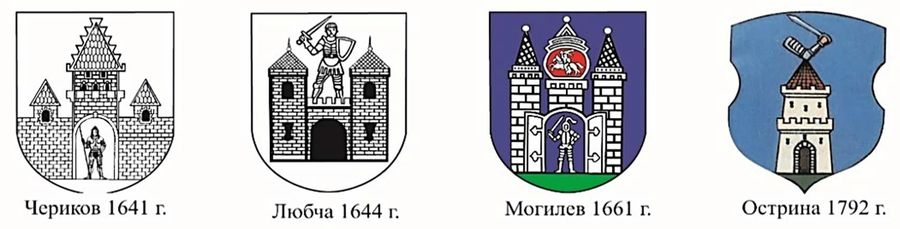

Архитектонические гербы (архитектура данного города, или архитектура вообще, символизирующая по сути сам город, его идею). Беларусь называли «страной замков», поскольку здесь почти через каждые 30–40 км стоял замок [15]. Тем не менее, из всего количества гербов ВКЛ архитектонические (с изображениями архитектурных объектов) составляют приблизительно 1/7 часть, в то же время, в польской городской геральдике архитектонические гербы от общего количества составляют четвертую часть [25], а в немецкой – почти треть [23]. Данной группе на территории Беларуси соответствуют гербы Черикова 1641 г., Любчи 1644 г., Могилёва 1661 г. и Острины 1792 г. (рисунок 1).

Герб Черикова: «В голубом поле барочного щита на зеленой оконечности серебряная крепость с тремя башнями, средняя из которых выше боковых. В центре средней башни – красные ворота с серебряным рыцарем, вооруженным копьем в правой руке» [1 c. 238]. Город стоит на востоке. Это может служить предположением наличия вооруженного рыцаря. В то же время, оборонительный характер отечественных гербов с архитектурой не исключает отражения гостеприимства города через символику открытых врат, что можно наблюдать в подавляющем большинстве случаев.

Любча в 1590 г. вместе с магдебургским правом получила герб, где соединялись элементы гербов владельцев города – Яна Кишки и его жены из рода Нарушевичей. Через 16 лет Любча перешла во владение Радзивиллов, которые возвели там замок, и герб в 1644 году стал архитектоническим: «В голубом поле на зеленом основании врата с двумя башнями. Наверху врат, между башнями вооруженный рыцарь, в правой воздетой руке меч, в левой – щит» [17, c. 189].

Герб Могилёва: «в голубом поле барочного щита на зеленой оконечности изображение трех серебряных башен, в средней из которых в открытых воротах находится серебряный рыцарь в доспехах с поднятым над головой мечом. Вверху над воротами на усеченном по своему основанию круглом красном щите под кровлей центральной башни находится серебряный вооруженный всадник с мечом и щитом» [1, c. 225]. «Этот вариант герба, как показала история, стал истинно городским символом, узнаваемым и привычным» [1, c. 226]. Это единственный среди всех белорусских городских гербов, который имеет аугментацию (с англ. honourable augmentation – «почетное дополнение») – почетный знак. Пожалование высшей властью почётного знака в герб (не только городской) – обычная европейская практика. Как известно, первый герб «высокая каменная башня» был пожалован Могилёву одновременно с магдебургским правом в 1577 году (по привилею Стефана Батория) [14; 16]. За восстание, поднятое могилёвчанами в 1661 году во время войны 1654–1667 годов, в результате которого был уничтожен московский гарнизон, старый герб получил многочисленные изменения и в таком виде существует сегодня официально.

Герб Острины: «В голубом поле на зеленом основании серебряная башня, на красной крыше которой вооруженная рука с саблей» (описание согласно подтвердительного привилея Станислава Августа: «Башта на которой рука в доспехах с палашом») [11, л. 147], как и большинство отечественных городских гербов, не несет в поле отражение реально существующей архитектуры, но символизирует идею города. К группе владельческих гербов принадлежит военный атрибут – «вооруженная рука с саблей», как и один из вариантов «Малой Погони» (когда в щите помещен не весь герб «Погоня», а его элемент) [12].

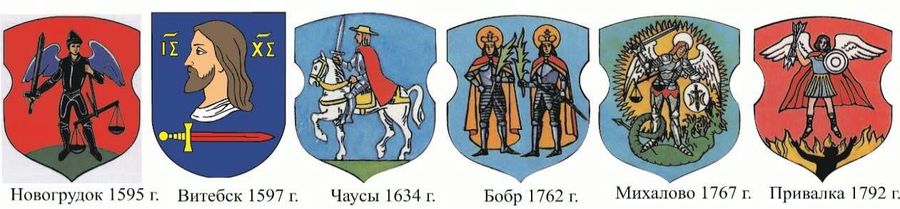

Религиозные гербы (святой патрон города, символика святых, религиозные сюжеты, религиозные атрибуты). Данные городские гербы представляют сравнительно значительную группу, содержащую военные атрибуты – гербы Новогрудка 1595 г., Витебска 1597 г., Чаусов 1634 г., Бобра 1762 г., Михалова 1767 г., Привалки 1792 г., Угорья 1792 г. (рисунок 2).

Гербы Новогрудка («В красном поле барочного щита на зеленой оконечности изображение Святого Архангела Михаила с крыльями голубого цвета, облаченного в черные одежды, с мечом в правой руке и весами – в левой» [1, c. 163]), Михалова («В голубом поле Архангел Михаил в золотой мандорле, в правой руке меч и весы, в левой тарч с гербом «Остоя», наступает на дракона» [17, c. 199]) и Привалки («В голубом поле Архангел Михаил, в правой руке молнии, в левой тарч, в основании дъявол в огне» [11, л. 60 об.]) объединены одним сюжетом, где присутствует вооружённая фигура с мечом. Гербы Бобра («В голубом поле вооруженные святые Борис и Глеб» [17, c. 120]) и Угорья («В серебряном поле святой Георгий, убивающий дракона» [17, c. 245]) попали в группы с военными атрибутами, как и все религиозные гербы в большей или меньшей степени по формальным признакам.

В гербах Чаусов («В голубом поле святой Мартин на белом коне» (по привилею Владислава IV Вазы) [7; 17, c. 251]) и Витебска («В голубом поле испанского щита образ Иисуса Христа, изображённый в профиль, сопровождается справа литерами «ΙΣ» и «С» в две строки и слева такими же литерами «ΧΣ» и «С» также в две строки. Под ним размещён обнажённый меч красного цвета острием влево. <…>» [1, c. 63]) меч – общий элемент. Святой, вооружён он или нет, кроме иных функций, выполняет роль защитника, патрона. Меч может являться и просто атрибутом мученической смерти, как например, для апостолов Павла, Иакова Старшего, святых Фомы Бекета, Екатерины, Люции и др. [3, c. 168]. В сюжете из жизни святого Мартина показывается, как он делится своей мантией с нищим; атрибуты святого Мартина – Нищий, Гусь и Мантия [3, c. 137], «этот герб следует рассматривать в одном ряду городских символов, отражающих идеи защиты, обороны и победы христианских ценностей» [1, c. 237].

В 1781 году Екатерина ІІ утвердила для Чаусов новый герб: «В верхней части щита часть герба Могилёвского: в золотом поле половина Российского герба. В нижней – в красном поле шпага, положенная крестообразно с мечом, соединенные лавровым венком, в память славной победы, одержанной над шведами в окрестностях сего города, под Лесным» [4]. «Когда в 2001 г. встал вопрос о выборе официального геральдического символа для города, Чаусским районным исполнительным комитетом во главе с его председателем А.О. Матюлиным было отдано предпочтение гербу 1781 года, как более отвечающему менталитету граждан» [1, c. 237].

Владельческие гербы (династические, рыцарские, костельные (церковные) гербы или их элементы).

Герб Липнишек относится к группе владельческих (с военными атрибутами): «В красном поле всадник со щитом с изображением герба «Пилава» и с копьем в руке» (описание согласно подтвердительного привилея Станислава Августа: «Герб <…> т. е. Погонь Литовская с пропорцем в красном поле») [11, л. 70 об.]. Герб «Пилава»: «В голубом поле серебряный семиконечный крест». Существует также изменение – «в голубом поле золотой семиконечный крест» [22]. Такая же измененная «Пилава» и на щите всадника из привилея 1792 года. У А.К. Титова во всех его изданиях «в золотом поле серебряный семиконечный крест» [17, c. 186] (рисунок 3).

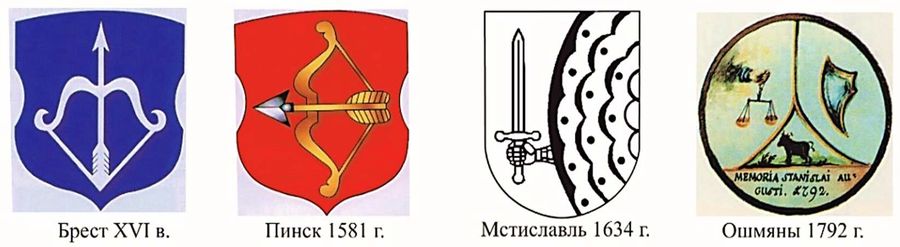

Аллегорические гербы (отражают характер города (промышленный, культурный, пограничный и т.д.), орудия труда, символы и продукты производства, военные атрибуты; атрибуты науки и культуры; географическое положение города, возникновение города (название местности, другие особенности и т.д.); другие выдающиеся особенности). Как указывалось, в данную группу входят три герба: Бреста XVI в., Пинска 1581 г. и Мстиславля 1634 г., несущих в своих полях только оружие (рисунок 4).

Изображения луков со стрелами помещены в гербах Бреста (второй город ВКЛ, получивший магдебургское право в 1390 году по привилею Великого князя Витовта [5]) – «В голубом поле барочного щита серебряный лук со стрелой, направленной наконечником вверх» [1 c. 27; 18], и Пинска – «В красном поле барочного щита золотой лук, у которого стальное острие направлено вправо» [1, c. 47; 2, c. 261–264]. На всех сохранившихся городских печатях направление стрелы различное. На ратушной печати 1594 года в поле натянутый лук со стрелой вправо [19, c. 224], на печати 1670 года в поле натянутый лук со стрелой влево [19, c. 224], на печати 1781 года в поле натянутый лук со стрелой вверх [19, c. 225]. Вряд ли можно наличие данных изображений объяснить пограничным положением этих городов, поскольку южные рубежи ВКЛ не знали военных столкновений за изменение границ [9].

Утверждение о влиянии пограничного положения вполне справедливо в отношении гербов городов на восточных рубежах. В представленной группе это герб Мстиславля – «В золотом поле щит, из-за которого выступает вооруженная рука с мечом» (описание согласно привилея Владислава IV Вазы: «меч со щитом сверху») [24]. Можно согласиться с исследователем С. Даниленко, который отметил: «В геральдике общеизвестно было интерпретировать поднятое и ориентированное вверх оружие как призыв к мести. Именно в подобном контексте необходимо понимать герб Мстиславля <…>. По сути мстиславльский герб с изображением «меча мести» являлся говорящим гербом, который обыгрывал само названием города. Косвенным свидетельством этого может служить польскоязычная «Крепость» XVIII в., написанная в иезуитских кругах в честь мстиславльского воеводы Крыштапа Пузыны. В этом произведении этимология названия города выводится именно от существительного «месть» [6]. «Меч мести» был получен городом как-раз во время Смоленской войны 1632-1634 годов, которую Речь Посполитая вела с Московским царством.

В 1781 году Мстиславлю Екатериной ІІ был пожалован новый герб: «В верхней части щита часть герба Могилёвского: в золотом поле половина Российского герба. В нижней – в серебряном поле бегущая красная лисица, каковыми зверьми окрестности сего города изобилуют» [2, c. 297–299].

Современный герб Мстиславля зарегистрирован 5 апреля 2001 года в Гербовом матрикуле Республики Беларусь в следующем описании: «В серебряном поле французского щита из голубого облака выходит длань Господня, вооруженная стальным мечом с золотой рукоятью, под ней герб Мстиславльского княжества – красный волк, повернутый вправо» [1, c. 230]. По утверждению автора данного герба, доктора исторических наук С.Е. Рассадина: «В российской городской геральдике использовались также гербовые эмблемы, весьма схожие с прежней мстиславльской. Конечно, такое сходство удаётся установить, если только исправить ошибку, представленную в обоих изданиях монографии Титова А.К. То, что им на основании оттисков городской печати на документах 1740–1767 годов, принимается за щит (то ли коричневый, то ли серебряный, но странно чешуйчатый) – на самом деле, конечно, изображение облака. Следовательно, и выходящая из него рука с мечом – вовсе не «Малая Погоня», а, скорее сама десница Господня. Как и в гербе Вологды 1780 года: «В красном поле выходящая из облака рука, держащая золотую державу с серебряным мечом» [13]. Следует предположить, что С.Е. Рассадин не знал о существовании оригинального описания, либо о том, что в геральдике приоритет имеют документальные, а не сфрагистические (печати) источники.

Герб Ошмян (см. рисунок 4), примыкающий к данной группе – единственный, который имеет нехарактерное для беларуской геральдики деление щита (для отечественной геральдики вообще деления щита не характерны): «Французский щит, который имеет опрокинуто-вилообразное деление. В правом красном поле изображена рука, держащая золотые весы, в левом голубом – золотой щит. В нижнем серебряном – красный теленок» [1, c. 166]. Золотой щит, в левом голубом поле даёт основание отнести этот герб к группе с признаками милитарного.

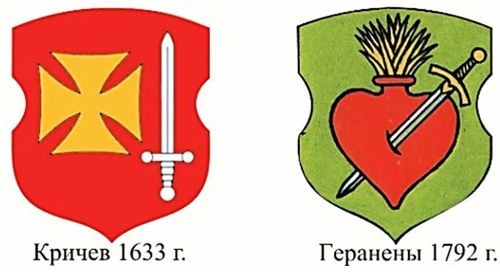

Другие гербы (гербы, не вошедшие в другие группы; эмблемы неизвестного происхождения). Замыкают представленный комплекс гербы Кричева 1633 года и Геранен 1792 года. (рисунок 5).

На происхождение кричевского герба («В красном поле барочного щита золотой кавалерский крест, слева от него серебряный меч рукояткой вниз» [1, c. 222; 8]), вероятно, указывает то, что он был пожалован в период Смоленской войны 1632-1634 годов, во время которой на короткое время город был занят российскими войсками. В пользу данной версии свидетельствует похожий герб Велижа: «В голубом поле золотой кавалерский крест, под ним серебряный меч с золотой рукояткой» (теперь в составе Смоленской области РФ), происхождение которого не вызывает сомнений. Был пожалован привилеем Стефана Батория от 20 марта 1585 года в честь побед над Московским царством в Ливонской войне: «А напервей на знакъ и на вечную память звытяжства нашого, которое есьмо надъ неприятелемъ нашимъ зъ ласки и милосердья Бога всемогущого, съ помочью его святою одержали, даём тому месту велижскому гербъ, крыжъ золотой, а под ним мечъ голый в полю блакитномъ» [2, c. 297–299]. «Кричев, как пограничный пункт Великого Княжества Литовского на протяжении длительного времени был ареной военных событий, а его жители – храбрыми воинами. <…> Всей своей историей жители Кричева доказали право обладать своим гербом. Издавна крест и меч являлись символами охраны, защиты и победы христианских ценностей. Крест подобной формы олицетворяет также мужество и доблесть защитников города. Не случайно он называется кавалерским» [1, c. 223].

Герб Геранен: «В зеленом поле красное пылающее сердце пронизанное мечом слева» (описание согласно привилея Станислава Августа: «неблагодарное сердце пронизанное мечом» [11, л. 64 об.]). Можно провести аналогию с владельческими гербом «Кара» или «Оброна», где представлено сердце, пробитое стрелой, которого удостоился предок рода Акшаков, за то, что согласно легенде, убил татарского предводителя [21].

Заключение

Относительно большое количество (18 из 60) городских гербов с военными мотивами вполне отражает три столетия перманентных войн в которых находилось ВКЛ с конца XV в. и до конца своего существования.

В соответствии с классификацией автора статьи городские гербы на территории Беларуси периода XVI-XVIII вв., которые в той или иной форме содержат в своих изображениях военные мотивы, распределяются по следующим группам: архитектонические (Черикова 1641 г., Любчи 1644 г., Могилёва 1661 г., Острины 1792 г.); религиозные (Новогрудка 1595 г., Витебска 1597 г., Чаусов 1634 г., Бобра 1762 г., Михалова 1767 г., Привалки 1792 г., Угорья 1792 г.); владельческие (Липнишки 1633 г.); аллегорические (Бреста XVI в., Пинска 1581 г., Мстиславля 1634 г., Ошмян 1792 г.) и другие гербы (гербы Кричева 1633 г. и Геранен 1792 г.). Все гербовые изображения содержат элементы, указывающие на степень вовлечённости жителей города в военную историю державы, а также особенности местного быта, почитаемых святых и патронов города, принадлежность к шляхетским и магнатским фамилиям. В заключение необходимо отметить, что «официальные геральдические символы являются основным выражением государственной и национальной идеологии и культуры любого государства, своеобразным «олицетворением страны. Для общества с богатой историей это – политический, идеологический и социально-культурный капитал» [1, c. 5].

А.А. Шпунт, Научно-исследовательский институт Вооруженных Сил Республики Беларусь, Минск

Литература

1. Адамушко, В.И. Гербы и флаги Беларуси / В.И. Адамушко, М.М. Елинская. – Минск : Беларусь, 2006. – С. 237.

2. Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные археографическою комиссиею : в 5 т. / СПб., 1846–1853. – Т. 3: 1544–1587. – 1848. – 342 с.

3. Бидерманн, Г. Энциклопедия символов / Г. Бидерманн ; под общ. ред. И.С. Свенцицкой. – М. : Республика, 1996. – 355 с.

4. Винклер, П.П. фон. Гербы городов, губерний, областей и посадов Российской империи, внесённые в Полное собрание законов с 1649 по 1900 / П.П. фон Винклер. – СПб : Изд-е книгопродавца И.И. Иванова, 1899. – С. 164.

5. Власов, Е.А. История административно-территориального деления Белоруссии / Е.А. Власов, А.Ю Плотников // Гербовед. – 1997. – № 21. – С. 47–48.

6. Даніленка, С. Семантыка магдэбургскіх гербаў Магілёва / С. Даніленка // Старонкі гісторыі Магілёва : матэрыялы І Міжнар. навук. канф., Магілёў, 21–22 мая 1998 г. / МДУ імя А.А. Куляшова. – Магілёў, 1998. – С. 17–26.

7. Историко-юридические материалы, извлечённые из актовых книг губерний Витебской и Могилёвской (ИЮМ) : в 32 вып. – Витебск, 1871–1906. – Вып. 17. – 1888. – С. 97–102.

8. ИЮМ : в 32 вып. – Витебск, 1871–1906. – Вып. 10. – 1879. – С. 307–317.

9. Казлоў, Л.Р. Беларусь на сямі рубяжах / Л.Р. Казлоў, А.К. Цітоў. – Мінск : Беларусь, 1993. – C. 15–16.

10. Мейен, С.В. Методологические аспекты теории классификации / С.В.Мейен, Ю.А. Шрейдер // Вопросы философии. – 1976. – № 12. – С. 67–79.

11. Российский государственный архив древних актов. – Ф. 389. Оп. 1. Д. 556.

12. Рассадин, С. «Галантный век» городской геральдики Беларуси / С. Рассадзін // Архівы і справаводства. – 2001. – № 2. – С. 95–102.

13. Рассадин, С. «Галантный век» городской геральдики Беларуси / С. Рассадзін // Архівы і справаводства. – 2001. – № 4. – С. 108–117.

14. Стрэнкоўскі, С.П. Вольнасці і прывілеі гарадоў заходняй часткі ВКЛ : вучэб. дапаможнік / С.П. Стрэнкоўскі. – Мінск, 1997. – С. 22.

15. Ткачоў, М.А. Замкі Беларусі. / М.А. Ткачоў. – Мінск : Полымя, 1977. – 84 с.

16. Цітоў, А.К. Вольныя беларускія месты: Самакіраванне ў нашых гарадах / А.К. Цітоў. – Мінск : Беларус. рэсп. фонд падтрымкі дэмакр. рэформ імя Л. Сапегі, 1996. – С. 21.

17. Цітоў, А.К. Геральдыка беларускіх местаў / А.К. Цітоў. – Мінск : Полымя, 1998. – 287 с.

18. Цітоў, А.К. Пагоня / А.К.Цітоў // ЭГБ : у 6 т. – Мінск, 1999. – Т. 5. – С. 125.

19. Цітоў, А.К. Пячаткі старажытнай Беларусі: Нарысы сфрагістыкі / А.К. Цітоў. – Мінск : Полымя, 1993. – 239 с.

20. Шпунт, А.А. Класіфікацыя гарадской геральдыкі Беларусі / А.А. Шпунт // Весн. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. Гуманітар. навук. – 2004. – № 1. – С. 47–55.

21. Cetwiński, M. Herby, legendy, dawne mity / M. Cetwiński, M. Derwich. – Wrocław : Krajowa agencja wydawnicza, 1987. – 319 s. – S. 131.

22. Górzyński, S. Herby szlachty polskiej / S. Górzyński, J Kochanowski. – Warszawa : Uniwersytet Warszawski, Alfa, 1994. – 176 s. – S. 120.

23. Machatsheck, H. Unterchaltsame Wappenkunde / H. Machatsheck. – Berlin : Neues Leben, 1981. – S. 28.

24. Rimša, E. Lietuvos didžiosios kunigaikštystes miestu antspaudai / E. Rimša. – Vilnius : Žara, 1999. – S. 406

25. Znamierowski, A. Insygnia, symbole i herby polskie / A. Znamierowski. – Warszawa : Świat książki, 2003. – 216 s.

Вестник полоцкого государственного университета. Гуманитарные науки. Исторические науки. №1, 2021