Как известно, городской герб является важным источником и своеобразным ключом к истории и политике государств с развитой геральдикой. Лаконичным языком геральдических элементов в изображении городского герба «зашифровывались» крупные исторические и политические события в жизни города, его географическое положение, особенности экономики, традиций и т. д. Однако среди множества городских гербов, подтверждающих вышесказанное, герб Полоцка занимает особое место, в значительной степени уникальное и загадочное. Так, из более чем шестисот городских гербов России, в состав Большого Государственного герба Российской империи был включён и герб Полоцка, бывший в то время самым обычным и тихим уездным городом России [1]. Примечательно и то, что представленные на Большом Государственном гербе Российской империи гербы Полоцка, Московский, Великого Княжества Литовского и Витебский не только сходны между собой, но и восходят к одному прототипу — всаднику с мечом, известному по печати Александра Невского [2, с. 133], зятя полоцкого князя Брячислава, последнего представителя династии Нискиничей — Рюриковичей — Рогволодовичей. Поэтому представляется актуальным рассмотреть эволюцию герба Полоцка одного из крупнейших центров восточнославянской культуры и древнейших городов Беларуси.

Один из первых гербов Полоцка — «литовские колюмны» с надписью «печать полотцкая» известен по большой государственной печати Ивана IV [3, вклейка], изготовленной после 1565 года [3, с. 27] и применявшейся согласно Титову в 1583-1584 гг. [4, с. 45]. Всеобъемлющему анализу этот герб-эмблема не подвергался. Единственное, что выполнено в отношении данного герба, так это то, что его изображение расшифровано как «Литовские колюмны» [3, с. 154]. Такая расшифровка спорна по следующим причинам. Из приведенного Н. Соболевой оттиска печати видно, что при наличии определённого сходства полоцкого герба с гербом «Колюмны» (столбы Гедимина) [4, с. 19] у него есть и различие с последним, из-за которых он сходен и с так называемыми знаками Рюриковичей — «трезубцем» [5, табл. V]. Это сходство особенно заметно при сопоставлении фигурного правого зубца и очень низкого и широкого столба (точнее бруска [6, фиг. 124]) у герба Полоцка и знаков «Рюриковичей». У столбов Гедимина наоборот: правый зубец прямой, столб узкий и высркий [4, с. 19]. Таким образом, на большой печати Ивана IV, вероятнее всего, изображён геральдический знак, объединивший «трезубец» и «Колюмны», причём объединение с:уществлено на основе «трезубца» Рюриковичей. При этом следует метить, что, во-первых, приём использования сложных гербовых знаков, включающих в себя символику различного происхождения, известен, в частности, по гербам боспорских царей сарматскоrо периода [5, с. 25]. Во-вторых, рассмотренное «прочтение» герба Полоцка хорошо согласуется с выводом Н. Соболевой о том, что «печать Ивана IV… представляет собой прямо-таки сгусток символов» [3, с. 29]. И в-третьих, этим гербом, видимо, подчёркнуто кровное родство Витеня-Гедимина с династией полоцких князей [7, с. 7], а размещением полоцкого герба на стороне печати с изображением единорога, являвшегося, по мнению Татищева [8, с. 147] собственным гербом Ивана IV, подчёркнуто и кровное родство последнего с общим для них предком — Владимиром Святославичем (Святым). Характерно, что ряд белорусских учёных [9, с. 70; 10, с. 12; 11, с. 7] считают Ярослава Владимировича (Мудрого) родным братом Изяслава Владимировича (Полоцкого) и тем самым косвенно подтверждают правомерность вышесказанного. Таким образом, символика полоцкого герба с большой печати Ивана IV, изготовленной в разгар Ливонской войны, имела предельно понятный политический смысл — полоцкая земля есть земля дедичей и поэтому возвращение её «под реку Москвы» законно и священно. А притязания на неё польского короля как на приданое королевы несостоятельно, ибо земля Нискиничей — Рюриковичей — Рогволодовичей никогда не входила в состав земель собственно Короны.

Ответный геральдический ход польского короля долго ждать не пришлось. После взятия Полоцка в 1579 году войсками Стефана Батория его подтвердительным «Правилеем» на магдебургское право от 15 июня 1580 года Полоцкому магистрату был пожалован герб «до печати» «к справованью потреб местских»: «корабль окрентовый» [4, с. 24], отменив тем самым городскую гербовую печать, косвенно известную по вышерассмотренной печати Ивана IV. Следует особо отметить, что А. Титовым принят за самый ранний герб Полоцка с печати, содержащий в легенде дату 1587 года [4, с. 166]. Причины такого вывода совершенно непонятны, так как им же, во-первых, в книге «Пятачкi старажытнай Беларусi» приведён оттиск полоцкой печати, применявшейся до 1561 года (в 1531 г.) и имевшей иное изображение: одномачтовый корабль влево, на борту которого стоит фигура епископа в митре и вытянутой правой рукой по направлению движения [12, с. 225, ф. ХXXVI-1]; во-вторых, аргументированно дан прогноз находки ещё двух разных полоцких печатей: 1580 и 1587 годов [12, с. 191] и, в-третьих, установлена невозможность совпадения герба города с гербом его печати из-за нарушения одного из основных законов геральдики, запрещающего существование двух идентичных гербов [4, с. 28]. Частая смена изображения на городской печати Полоцка: одномачтовый корабль с епископом, геральдический знак типа знака Рюриковичей: трёхмачтовый корабль и башня в поле щита в виде узора из листьев под короной-диадемой с пятью зубцами-листьями [4, с. 167] и т.д. указывают на слабость версии Титова относительно герба Полоцка, тем более, что древний герб Полоцка — «Погоня» широко известен и пять столетий не подвергался существенным изменениям. Как уже отмечалось выше, самый известный и действительно древний герб Полоцка — «Погоня» восходит к печатям Александра Невского. Общеизвестно и то, что на стяге Полоцкой хоругви, участвовавшей в Грюнвадской битве был изображён герб Погоня (между золотым и чёрным полем [13]). Одно из изображений Погони в качестве городского герба (с надписью «Полоцкiй») приведено в первом русском гербовнике — Титулярнике 1672 года. В 90-х годах XVII века полоцкий герб был введён в состав государственной печати России [3, с. 39]. Уместно отметить, что по Андрусовскому договору (1667 г.) Полоцк отошёл к Речи Посполитой и, следовательно, герб из Титулярника и с рисунка государственной печати относится к разряду гербов притязаний [8, с. 34], предельно точно отображающих объект притязаний. Однако к изображению герба Полоцка по рисунку Корба следует относиться осторожно, так как названный рисунок государственной печати из дневника И.Г. Корба у Соболевой, Лакиера и Винклера существенно отличаются друг от друга. Так у Соболевой [3, с. 39] в полоцком гербе у всадника нет щита (что, возможно, косвенно отражает время возникновения Полоцкого герба), тогда как у Лакиера [8, табл. XVII] и Винклера [14, с. ХI] он присутствует, при этом изображение на щите у Винклера не читается; у Соболевой герб, расположенный под лапой с державой, имеет легенду «Litovsky», тогда как у Лакиера и Винклера — «Mstislafsky». Кроме того, указанные рисунки печати расходятся мелкими деталями изображений гербов и шрифтом так, будто они выполнены с разных вариантов печати. Поэтому большего доверия заслуживает изображение полоцкого герба в упомянутом Титулярнике который, как известно, был составлен для царя Алексея Михайловича советником и герольдмейстером австрийского императора герольдом Лаврентием Куреличем (Хурелевичем) [8, с. 218]. Однако, в литературе советского периода [2-4, 15] данное изображение полоцкого герба отсутствует, нет его и в работах Титова [7, 12], а изданный в 1903 г. Петербургским археологическим институтом под названием «Портреты, гербы и печати Большой государственной книги 1672 г.» [5, с. 10, 183]. Титулярник является библиографической редкостью. Лишь у Соболевой [3, с. 154] имеется краткое, без цветовой характеристики, описание данного герба. В этом плане более полным является упоминание герба Полоцка в «Полоцком летописце» 1992 года [16, с. 65] и в «Беларускiм гiстарычным часопiсе» [17, с. 60]: «гербом города был герб древнего Полоцкого княжества. В чёрном поле белый всадник, который держит в руке вытянутую саблю и щит голубого цвета, на нём также изображен всадник». В приведённом описании примечательным является замечание, что это древний герб Полоцкого княжества, а также, что поле герба чёрное. Последнее позволяет отнести время возникновения Полоцкого герба примерно ко второй половине XIV века, по следующей причине. Для польской геральдики наиболее характерным цветом был красный, реже голубой [8, с. 254, 258-297], а черный цвет являлся исключением. Так у Лакиера показано, что из 271 описанных польских гербов лишь у двух поле окрашено в чёрный цвет, причём оба привнесены из западной геральдики: герб Бонарова [8, с. 260] — из Франции, а герб Вольдорф [8, с. 280] — из Германии. Таким образом, очевидно, что и у герба Полоцка внепольские корни. И весьма вероятно, что черный цвет полоцкого герба символизировал как доблестное участие полочан во главе с Андреем Полоцким в Куликовской битве, т. к. войска Дмитрия Донского сражались под черным стягом [18, с. 20], так и широкую автономию Полоцка в составе Литовско-Русского государства, ибо чёрный цвет означал в тот период и социальную свободу [17, с. 20]. Вышесказанное подтверждает и то, что воеводская хоругвь (стяг) Полоцкого воеводства, образованного в 1502 году, имело изображение Погони в белом поле [7, с. 27], при этом в поле щита всадника был изображён двойной крест [15, с. 60], известный как герб «Свенчиц» [8, с. 291]. Таким образом, герб Полоцка согласно Титулярнику 1672 года позволяет не только достоверно реконструировать его первый герб, но и значительно девальвирует концепцию Титова относительно герба Полоцка и других городов Беларуси.

Герб Полоцка: «в верхнем, золотом поле возникающий Государственный орел; в нижней части — в серебряном поле, старый герб: на коне воин, держащий в правой руке саблю: на левой руке надет красный щит с двойным на оном крестом» [18, с. 121], утверждённый императрицей Екатериной II 21 сентября 1781 года, следует отнести к гербам «необоснованно репрессированным» в советское время. Основной причиной тому был в «верхнем, золотом поле возникающий Государственный орёл, являвшийся, как известно, чуждой социалистическому строю фигурой. «Антисоветский» орёл в гербе Полоцка изгонялся из научных работ, причём с особой тщательностью из белорусских академических: Белорусской Советской энциклопедии [15], энциклопедических справочников [2, с. 57] и т. д. При этом вместо «крамольного» герба в указанных изданиях приведён более нейтральный герб Полоцкого воеводства. Эта же «ошибка» допущена, к сожалению, и в экспозиции Полоцкого краеведческого музея.

Научные спекуляции вокруг герба Полоцка 1781 года продолжаются по настоящее время. Так А. Титов утверждает, что ни один из городов Восточной Белоруссии пе получил подтверждения тех гербов, которыми они пользовались раньше [4, с. 45], т. е. до присоединения к России в 1772 году. Однако это мнение — явная фальсификация, т. к. в частности Полоцк получил герб: «… в нижней части — в серебряном поле, старый герб: на коне воин, держащий в правой руке саблю; на левой руке надет красный щит с двойным на нем крестом» [14, с. 121], который лишь цветом щита (красный) отличался от воеводского (голубой). В целом же полоцкий герб 1781 года стал более почётным за счёт дополнения его государственной символикой [8, с. 34-35], что «является доказательством милости верховной власти к тому или другому селению или городу» [14, с. 26]. Поэтому рассуждения о «доминирующей» и «подчинённой» частях щита, а также «об испорченном настроении жителей соседней державы» [7, с. 37] просто глупы, тем более, что при правильном расположении (есть такое понятие в геральдике) две фигуры должны располагаться одна под другой [14, с. 7]. И, думаю, будет уместно отметить, что большинство гербов городов Российской империи в «доминирующей» части щита имело не государственную, а всего лишь губернскую символику. Полоцкий же герб 1781 года представлял собой не «шаблон» [4, с. 44], а уникальное явление российской геральдики, так как был дан (с переменой цвета) не только всем городам Полоцкого наместничества, но и губернскому городу Витебску [14, с. 32]. Трудно отыскать другой подобный случай, когда гербом губернского города являлся герб уездного города этой же губернии. И достойно сожаления, что столь уникальное явление не стало предметом анализа учёных.

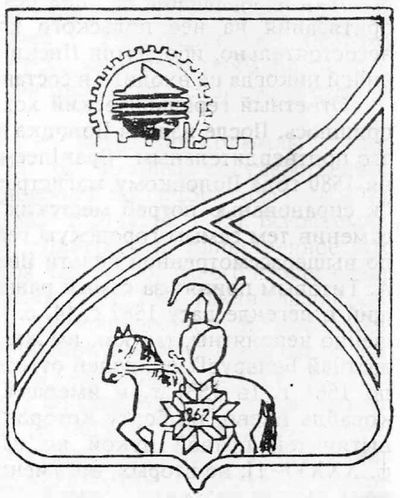

После длительного забвения на волне возрождения отечественной геральдики Полоцкий исполком горсовета 7 августа 1968 года утвердил герб города, разработанный Г.И. Певзнером, В.П. Стрельцовым, В.Н. Любовицким и А.К. Филипповым [19]. Вряд ли целесообразно приводить полностью наивное описание этого герба, содержавшего традиционные для советской геральдики ошибки. Гораздо важнее отметить следующий момент. В пункте 3 описания герба Полоцка записано «На фоне всадника у нижнего края герба дата основания города — 862, окруженная орнаментом» [19, л. 10]. Однако опубликованная профессором Е. Ширяевым книга «Беларусь: Русь Белая, Русь Чёрная и Литва в картах» [20] даёт основание усомниться не только в этой дате. Так на странице 38 указанной книги приведена карта государства Славонии в 850 году из немецкого исторического атласа Польши, изданного в 1847 году в Лейпциге [20, карта 18]. На ней указаны, кроме Киева, Новгород, Полоцк, Смоленск, Любечь, Искоростень, Луцк и Галич. Упоминание восьми восточнославянских городов под 850 годом существенно подкрепляют сомнения ряда историков о достоверности многих страниц «Повести временных лет». В частности это касается сокрытия имени прадеда Изяслава Полоцкого — Мала Древлянского, князя династии Нискиничей [21, с. 155-158]. В этой связи следует (при наличии очевидных недостатков) отметить уникальное достоинство Полоцкого герба 1968 года, зафиксированное в его описании: «…символом освободительной борьбы с иностранными захватчиками является изображение в нижней части герба фигура воина-всадника в шлеме с мечом в ножнах) щитом и флажком на копье. Поза воина спокойная, мирная, но он в полной боевой готовности дать отпор любому врагу» [19, л. 10]. Изображённый в гербе Полоцка воин-всадник ассоциируется с Добрыней Никитичем, былинным защитником земли Русской. Но Добрыня Никитич одновременно и реальное историческое лицо: Добрыня Никитич Древлянский — родной брат Малы Древлянской, принцессы Чешского королевского дома, матери Владимира Святого, заплеванного летописью и бездумными историками клеймом «робычич». Но вот, что писал Дмитрий Иванович Прозоровский в 1864 году в статье «О родстве св. Владимира по матери»:» … Малуша не была рабою по праву юридическому, следовательно, она была рабою по праву войны» [21, с. 24], которое, как отметил А. Членов «не перечёркивает природной родовитости, оставляет возможность к новому возвышению» [21, с. 35]. Таким образом, авторы герба фигурой воина всадника интуитивно отразили и самые загадочные периоды государства Российского — докиевский период времен династии Нискиничей, и период свержения столетнего варяжского ига Киевской Русью, а также ключевую роль Полоцкой земли в его свержении.

Что касается рассмотрения утверждённого в мае 1992 года герба Полоцка, то его изображение приведено в книге А. Титова «Гарадская геральдыка Беларусi» [4, с. 169]. К недостаткам его следует отнести негеральдические коричневый цвет корабля и грязно-голубой цвет парусов. Символика данного герба, понятная на печати одного из учреждений власти средневекового города, маловразумительна в гербе современного Полоцка и поэтому требует дополнительных исследований.

Таким образом, рассмотренные гербы Полоцка связаны с крупными событиями истории Российской державы и Беларуси: «литовские колюмны» и «корабль окрентовый» отразили перипетии Ливонской войны; «Погоня» из Титулярника зафиксировала итоги войны России с Речью Посполитой в 1654-1667 года; герб 1781 года отразил период развития России и Полоцка во время правления Екатерины Великой; герб 1968 года запечатлел эклектику советского периода истории, а герб 1992 года предельно точно передал временную неопределённость разорванных частей державы с двухтысячелетней историей.

А.И. Трофимов, Полоцк, Белоруссия

Литература

1. Смолiч А.А. Геаграфiя Беларусi / Паслясл. А. Лiса. — 4-е выданне. — Мн.: Беларусь, 1993. — 211 с.

2. Археалогiя, нумiзматыка i геральдыка Беларусi. — Мн.: Галоўная рэдакцыя Беларускай Савецкай энцыклапедыi, 1979. — 200 с.

3. Соболева Н.А. Старинные гербы российских городов. — М.: Наука, 1985. — 176 с.

4. Цiтоў А.К. Гарадская геральдыка Беларусi. — Мн.: Полымя, 1989. — 207 с.

5. Драчук В.С. Рассказывает геральдика. — М.: Наука, 1977. — 256 с.

6. Информационный «Вестник геральдиста». М.: 1989.

7. Цiтоў А.К. Наш сiмвал — Пагоня: Шляx праз стагоддзi. — Мн.: Полымя, 1992. — 40 с.

8. Лакиер А.Б. Русская геральдика. — М.: Книга, 1990. — 432 с. — Историко-литературный архив.

9. Ермаловiч М.I. Старажытная Беларусь: Полацкi i Новагародскi перыяды. — Мн.: Маст. лiт., 1990. — 366 с.

10. Насевiч В.Л. Пачаткi Вялiкага княства Лiтоўскага: Падзеi i асобы. — Мн.: Полымя, 1993. — 160 с.

11. Праз смугу стагоддзяў / Уклад. М. Багадзяж. Мн.: Нар. асвета, 1993. — 104 с.

12. Цiтоў А.К. Пячаткi старажытнай Беларусi: Нарысы сфрагiстыкi / Маст. Г. Мацур. — Мн.: Полымя, 1993. — 239 с.

13. Новая газета (Новополоцк). 1992, 22 ноября.

14. Гербы городов, губерний, областей и посадов Российской империи. Репринтное воспроизведение издания 1889 года. — М., Планета, 1991.

15. Белорусская Советская Энциклопедия. Т. 3. — Мн.: 1971, с. 432-433.

16. Полоцкий летописец. Историко-литературный журнал. № 1. — Полоцк, 1992. — 120 с.

17. Фiлатава А.М. Полацк 1818 г. Па матэрыялах часопiса «Miesiecznik Polocki». // Беларускi гiстарычны часопiс, № 1. — 1993, 128 с.

18. Лавренов В.И. Российский государственный орёл. История эмблемы и символика. // Гербовед, № 2. — М.; ВГО. — 1992. — 156 с.

19. Филиал Государственного архива Витебской области. г. Полоцк, ф. 658, оп.1, д. 619, л. 9-11.

20. Ширяев Е.Е. Беларусь: Русь Белая, Русь Чёрная и Литва в картах. — Мн.: Навука i Тэхнiка, 1991. — 119 с.

21. Членов А.М. По следам Добрыни / Предисл. П. Шевченко. — М.: Физкультура и спорт, 1986. — 287 с. — (Необыкновенные путешествия).

Журнал «Гербовед». 1996. № 1 (9). С. 18-25